Sommaire

Astro-Fleurs, ou comment les plantes font de l’astronomie sans le savoir

Conférence faisant suite à l’étude des Astro-Fleurs publiée précédemment

1ère partie : La Terre observée depuis l’espace

Préambule

Exoplanètes

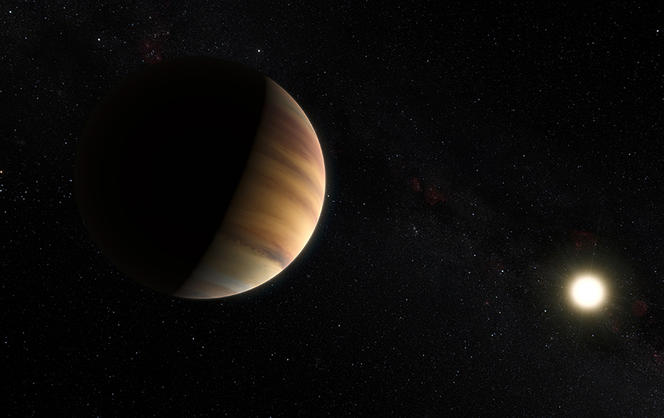

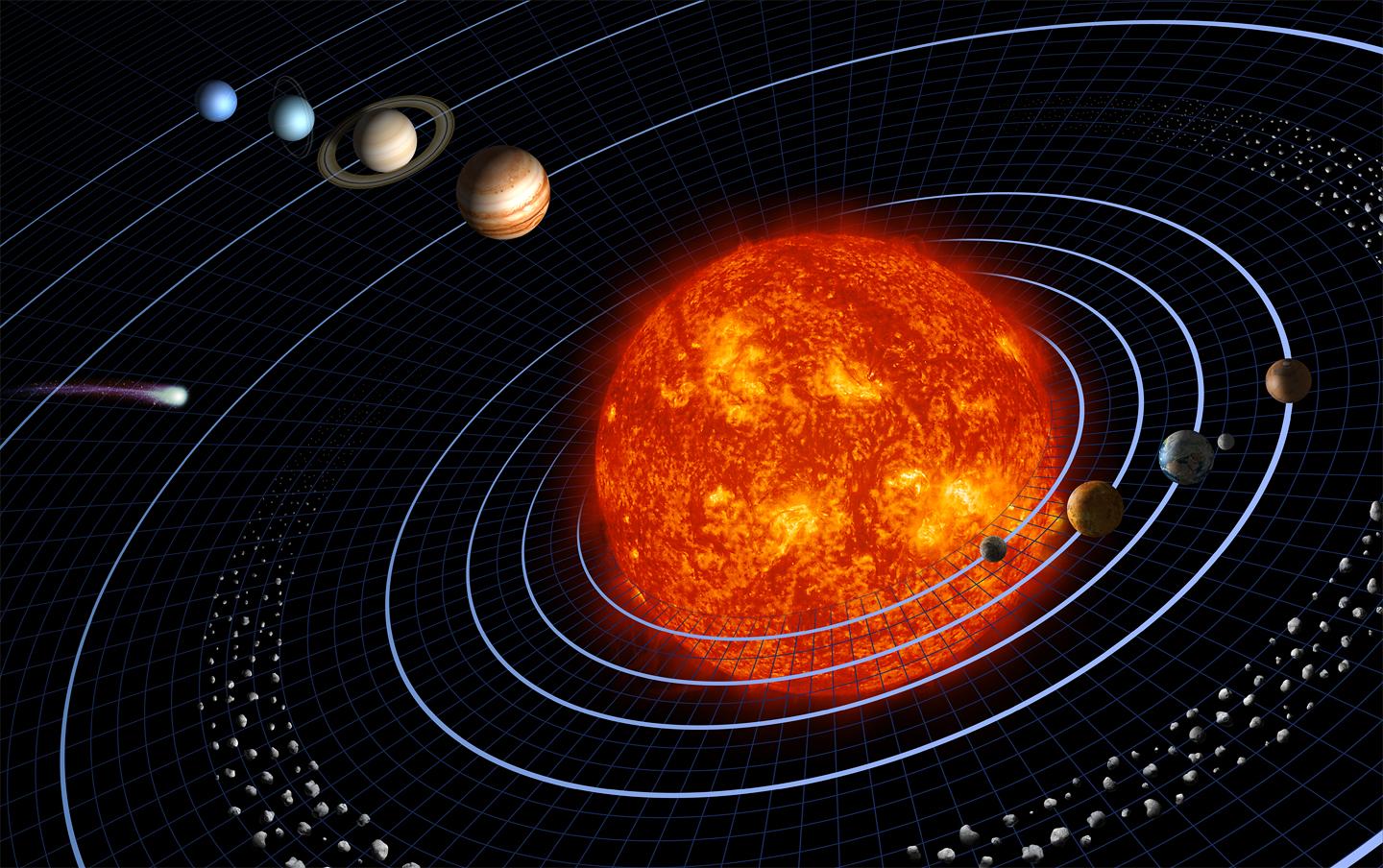

En décembre 2010, j’ai eu l’opportunité de me joindre aux membres de la commission Cosmologie de la SAF (Société Astronomique de France) qui se rendaient en Suisse. J’ai ainsi pu rencontrer avec eux l’astrophysicien Michel Mayor, qui a développé avec son collègue Didier Queloz de l’observatoire de Genève une technique originale qui a mené en 1995 à la détection d’une exoplanète. Nommée 51 Pegasi b, c’est un “Jupiter chaud”, une planète géante gazeuse qui gravite très près de son étoile, similaire au Soleil et située à une distance d’environ 50 années-lumière de la Terre dans la direction de la constellation boréale de Pégase. Cette “première” fut couronnée en 2019 par l’octroi du prix Nobel de physique aux deux chercheurs. Pour la petite histoire, l’astronome polonais Alexander Wolszczan avait découvert en 1990 un pulsar, PSR B1257+12, autour duquel il avait décelé en 1992 la présence de deux planètes, un fait qui fut jugé alors très improbable par la communauté scientifique (mais confirmé ultérieurement)… Avec plus de 4 000 exoplanètes décelées depuis cette date, nous savons maintenant que la configuration de notre système solaire n’est pas la seule possible et qu’il existe des situations très “exotiques” dans l’univers.

Exobiologie

Cette nouvelle branche de l’astronomie, devenue très active, a suscité la fondation en 2009 de la Société française d’exobiologie dont le premier colloque s’est déroulé au VVF d’Anglet en septembre 2010. Avec trois collègues de la Société d’astronomie populaire de la côte basque, j’ai assisté à l’intégralité des présentations scientifiques qui se sont déroulées durant trois jours. Leurs thèmes étaient très variés, allant de la recherche de la vie sur les autres planètes et satellites du système solaire, ou encore sur des planètes en révolution autour d’étoiles de notre galaxie, jusqu’à la réflexion sur l’émergence de la vie sur Terre. Le plus étonnant, c’est que tous ces chercheurs, astrophysiciens, géologues, biologistes, etc., étaient dans l’incapacité de s’accorder sur une définition de la vie !

Par contre, ils étaient unanimes pour dire qu’ils ne pouvaient orienter leur quête que vers la détection d’une vie similaire à celle qui existe actuellement sur Terre. En effet, comment déterminer, dans le cas contraire, qu’il s’agit bien d’êtres vivants ? Enfin, pour la recherche de la vie ailleurs que sur Terre, les distances entre les astres étant immenses, il fallait se résoudre à trouver des méthodes indirectes car nous ne pourrions jamais nous rendre sur place, ni envoyer d’instruments pour y aller voir dans un laps de temps suffisamment court. Je rappelle qu’une année-lumière, c’est la distance parcourue par la lumière en une année (9 461 milliards de km) à la vitesse de 300 000 kilomètres à la seconde. Or, l’étoile la plus proche, Proxima du Centaure, qui est assortie d’une planète à peine plus grosse que la Terre, est déjà à plus de 4 années-lumière…

Comment détecter la vie ?

Détecter la vie à distance

Dans l’état actuel des techniques, les exoplanètes demeurent pour la majorité d’entre elles invisibles car, contrairement aux étoiles, elles n’émettent pas de lumière ou juste du rayonnement infrarouge dans leur prime jeunesse. Seule une trentaine ont pu être photographiées jusqu’à présent sur les 5000 détectées. Comment donc en déceler la présence ? En gravitant autour de leur étoile, ces planètes pourtant bien moins massives affectent ses mouvements et la font légèrement vaciller autour de sa position moyenne. Par ailleurs, lorsque la configuration est telle qu’elles passent entre la Terre et leur étoile (ce sont des transits et non des éclipses car elles n’occultent que très partiellement l’astre), nous pouvons mesurer l’atténuation très légère de la luminosité de cette dernière. Pour les planètes qui sont jugées, selon différents critères, potentiellement “habitables”, nous espérons être capables un jour d’analyser de façon suffisamment fine la lumière stellaire traversant leur atmosphère pour déterminer la composition des gaz de celle-ci et en déduire si certains d’entre eux ont une origine obligatoirement biologique ou s’ils résultent uniquement de phénomènes purement physico-chimiques.

Critère d’habitabilité

Pour tester ces méthodes indirectes de détection à distance de la vie, nous pouvons procéder à une expérience de pensée en nous mettant dans la peau de “petits hommes verts” situés à quelques dizaines d’années-lumière. A quels signes pourraient-ils reconnaître la présence de la vie sur Terre – ce que l’on nomme des “biosignatures” ? Mieux encore, auraient-ils su la détecter dans ses tout premiers commencements, ou bien à des périodes ultérieures, au fur et à mesure de son évolution ? Bien entendu, nous faisons l’hypothèse que, tout comme nous, ils sont incapables de se “téléporter” d’une façon ou d’une autre sur place pour vérifier s’ils sont dans le vrai. Il leur a donc fallu, parmi les innombrables planètes tournant autour des innombrables étoiles qui peuplent notre galaxie, la Voie lactée, sélectionner la Terre dont ils pensent qu’elle offre à la fois les meilleures chances d’héberger la vie et la plus forte probabilité qu’elle puisse être détectée à distance. Quelles caractéristiques paraissent incontournables ?

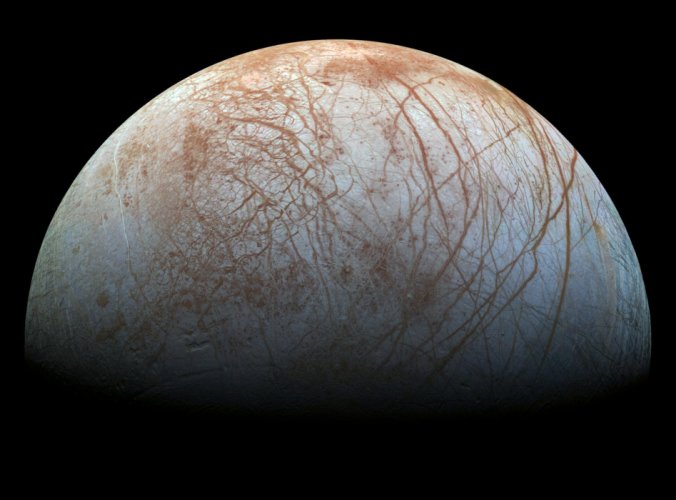

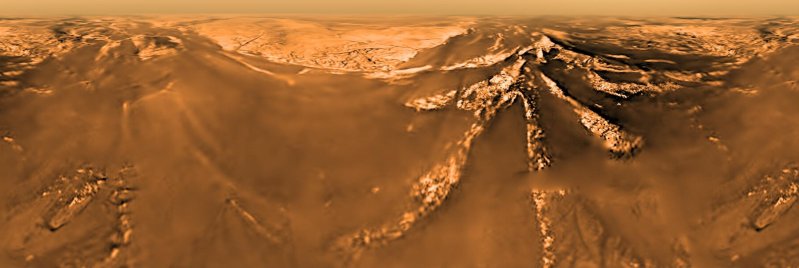

D’abord, il faut que le système stellaire soit relativement proche de nos “petits hommes verts”. A priori, ces derniers doivent se focaliser sur des planètes telluriques (rocheuses) qui soient suffisamment massives pour avoir conservé leur atmosphère. Une planète sera potentiellement “habitable” si elle se situe à une distance de son étoile où l’eau pourrait être à l’état liquide à sa surface. Dans ce domaine, la récente progression de l’instrumentation et de l’exploration spatiale a permis de détecter la présence d’eau liquide sous les épaisses surfaces glacées de satellites de Jupiter (Europe, Ganymède) et de Saturne (Encelade), élargissant ainsi le concept d’habitabilité (même si les possibilités de détection de la vie à distance dans de telles configurations paraissent bien infimes). En outre, les conditions qui régnaient peu après la formation du système solaire, au cours des premiers milliards d’années, ont pu permettre à Mars, et même à Vénus, d’être “habitables” en même temps que la Terre. Par ailleurs, Titan, un autre satellite de Saturne, possède des hydrocarbures liquides, de l’eau, des molécules prébiotiques… Le critère d’habitabilité n’est pas si simple à déterminer…

Reconstituer les conditions d’émergence de la vie sur Terre ?

Ce n’est pas tout ! L’exobiologie, c’est aussi la science qui essaie de déterminer comment la vie est apparue sur Terre. Les scientifiques doivent se plonger dans un passé très lointain car la Terre s’est formée il y a 4,567 Ga (Giga années, milliards d’années). Quant à la Lune, son satellite, elle se serait formée assez vite après, vers 4,425 Ga (publication 2020) ou 4,51 Ga selon des publications scientifiques antérieures. Cette époque primitive a été nommée l’Hadéen (de Hadès, dieu grec des Enfers). On imagine la présence d’un océan de magma, de radiations ultraviolettes, une température élevée, un volcanisme intense qui enrichit l’atmosphère principalement en vapeur d’eau et, en bien moindre proportion, en CO2 (dioxyde de carbone – gaz carbonique)…

Selon une étude européenne publiée en décembre 2020, la surface terrestre se refroidit assez rapidement après la formation du système solaire et se solidifie, des réactions chimiques entre les roches ultramafiques (riches en fer, magnésium…) de la croûte terrestre et l’eau environnante tendent :

- à former des océans alcalins (PH supérieur à 7),

- à produire de l’hydrogène réduit et des composés carbonés (méthane).

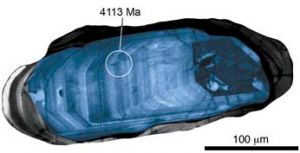

Comme preuve, des géologues ont trouvé en Australie occidentale et en Afrique du Sud des cristaux de zircon – silicate de zirconium – dont les plus anciens remontent à 4,4 Ga. Ces grains minuscules attestent la présence d’eau liquide et de roches continentales (granite) dès les 100 premiers millions d’années d’existence de la Terre. Les plus anciens vestiges de roches terrestres encore visibles actuellement sont très riches en silice, donc celle-ci a dû se déposer sur ces premiers fonds marins. Ces chercheurs font l’hypothèse que des structures minérales auto-organisées se sont constituées grâce aux propriétés de la silice: elles auraient été capables de s’auto-assembler en des formes complexes qui pourraient avoir favorisé l’émergence de la vie (en tant que catalyseur et en raison de leur compartimentation protectrice).

La Terre bombardée ?

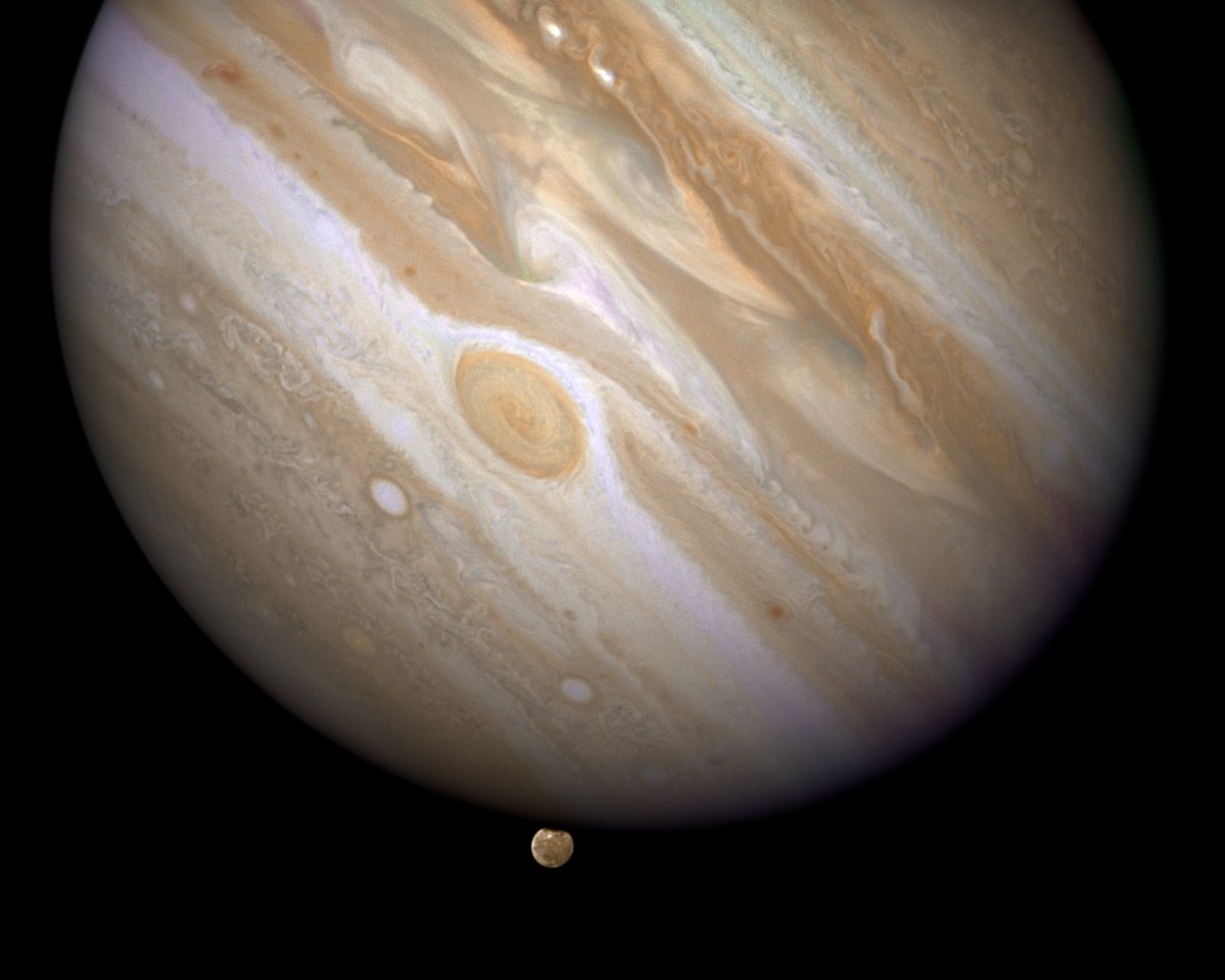

Suite à la migration de Jupiter et de Saturne qui, selon le modèle de Nice, auraient “plongé” vers le Soleil puis “viré de bord” pour se positionner à leur emplacement actuel, les planètes telluriques auraient été arrosées par une pluie de météorites, blocs de glaces et de roches non encore accrétés aux planètes. La Terre aurait ainsi été enrichie par des apports d’eau et de composés organiques. Cet événement se serait produit, soit entre 4 et 3,85 Ga en se basant sur la datation de roches lunaires extraites de Mare Imbrium lors des missions Apollo de la Nasa (“Late Heavy Bombardment” ou Grand Bombardement Tardif), soit il y à 4,48 Ga ou 4,36 Ga, d’après Stephen J. Mojzsis (publications 2019) qui a procédé à la datation de météorites issues d’astéroïdes. Selon ce dernier, ces impacts n’auraient jamais été dévastateurs au point de souffler l’atmosphère et de fondre la croûte terrestre nouvellement formée. Ces hypothèses plus récentes sont mieux en accord avec l’émergence de la vie sur Terre qui remonterait à 3,8 Ga ou même déjà 4,4 Ga en ce qui concerne le développement d’une chimie prébiotique.

Une Terre glacée ?

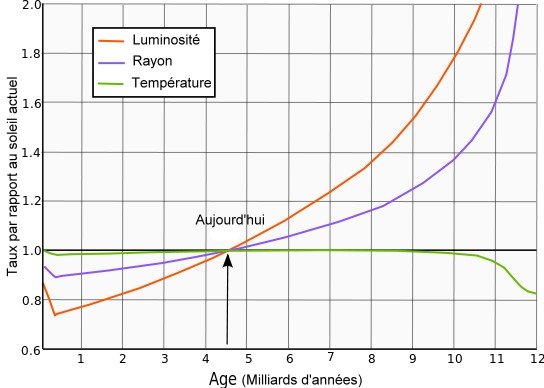

Les scientifiques ont eu à résoudre le paradoxe du Soleil jeune. En effet, l’énergie irradiée par le Soleil n’atteignait au début que 70 % de son intensité actuelle. Si l’atmosphère avait été identique à celle qui nous entoure aujourd’hui, la Terre aurait dû geler très vite après sa formation. En faisant varier dans des simulations numériques divers paramètres sur le climat qui pouvait régner à l’époque, le mystère pourrait s’expliquer par l’existence de deux facteurs. D’une part, la radioactivité interne plus importante qu’aujourd’hui induisait une température telle que la Terre exhalait davantage de chaleur par les fissures de sa croûte et les gueules de ses volcans. D’autre part, un énorme effet de serre régnait en raison de l’importante teneur de l’atmosphère en vapeur d’eau, en méthane et en CO2. Comme on l’a vu plus haut, la vapeur d’eau et le CO2 émanaient des entrailles de la Terre, tandis que le méthane provenait des réactions des roches en présence d’eau liquide.

Le méthane, une biosignature ?

Venons-en à la vie. Parmi les plus anciens organismes unicellulaires, on trouve des archées méthanogènes. L’existence des archées, autrefois confondues avec les bactéries, avait été suggérée par Charles Darwin. Dans son récit de voyage sur le Beagle il attribua les couleurs vives des lacs salés des Andes à des microorganismes capables de résister à ces conditions extrêmes. En 1977, ce fut un enseignant américain, de visite à Yellowstone, qui eut la curiosité de rapporter pour analyse dans son laboratoire des échantillons d’eaux colorées des sources chaudes. C’est ainsi que les archées furent qualifiées d'”extrémophiles”, bien qu’on eut découvert plus tard que ces organismes sont très répandus, y compris dans des lieux bien plus communs. Quel était le métabolisme des archées méthanogènes ?

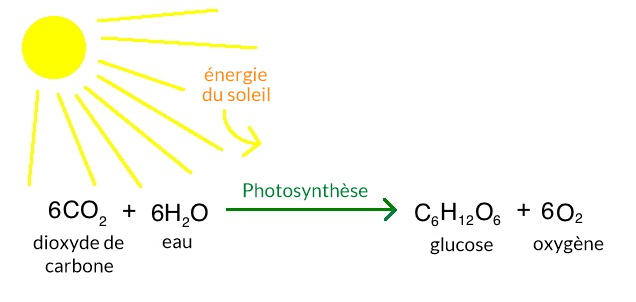

Elles avaient une respiration anaérobie (en l’absence d’oxygène) et elles rejetaient hors de leur cellule du méthane dont l’effet de serre est 30 fois plus puissant que le CO2. Elles tiraient leur énergie de l’hydrogène et avaient pour nutriment le gaz carbonique. – A titre de comparaison, le processus de la photosynthèse se rapproche de ce métabolisme. Dissociée par la lumière, l’eau H2O se décompose et l’hydrogène qui se dégage dans la cellule contribue à la synthèse de glucides à partir du gaz carbonique. – A l’avènement de la photosynthèse oxygénique, elles furent décimées. Les descendantes des rescapées vivent dans des “niches” à l’abri de l’oxygène, comme le rumen des bovins, l’intestin des humains, les tourbières, les fonds marins, les sols… Du méthane a récemment été détecté dans l’atmosphère de Mars et celle de Titan (satellite de Saturne). A-t-il une origine géochimique ou biologique ? Pour l’instant, nous l’ignorons.

Et l’oxygène, également une biosignature ?

Autour de 3,8 Ga se produit l’« invention » de la photosynthèse. Les organismes qui ont recours à l’énergie solaire viennent concurrencer ceux qui continuent d’utiliser l’énergie chimique. Divers processus de conversion de l’énergie lumineuse en biomasse sont à l’œuvre selon les organismes, tous unicellulaires. Le métabolisme des cyanobactéries induit un rejet d’oxygène hors de la cellule. Or, ce gaz est un poison violent pour les organismes de l’époque (hormis pour les auteurs du rejet qui ont trouvé un moyen de s’en prémunir). La Grande Oxydation s’amorce, une « pollution » qui se répand lentement à l’échelle de la planète, d’abord dans les océans, puis dans l’atmosphère.

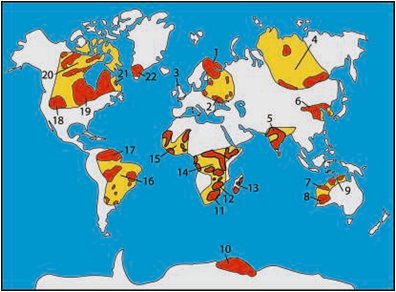

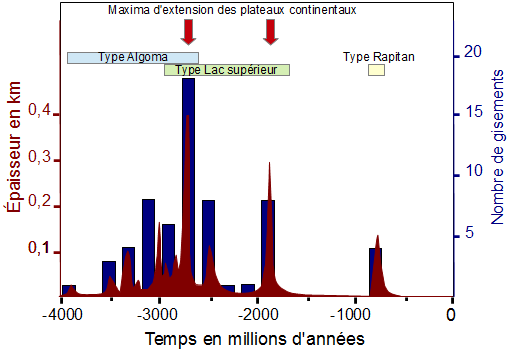

Les immenses gisements de fer rubané (“BIF, Banded Iron Formation“) sont la conséquence – et la preuve de la manifestation – de ce phénomène qui s’étale sur plus de deux milliards d’années. Ce métal qui était dissout dans les océans sous la forme de fer ferreux Fe++ s’oxyde en devenant un fer ferrique Fe+++ insoluble dans l’eau. Il précipite sur les fonds marins où il forme des gisements parfois très importants. L’oxygène, passant dans l’atmosphère, oxyde le méthane CH4 qui se convertit en gaz carbonique CO2 avec rejet de molécules d’eau. Enfin, l’oxygène n’ayant plus rien à oxyder, sa concentration s’accroît lentement aussi bien dans l’eau que dans l’air. En 1,5 milliard d’années, avec la réduction de la proportion du méthane dans l’atmosphère corrélativement à l’augmentation de celle de l’oxygène, l’effet de serre a tellement chuté que, entre 2,45 Ga et 2,2 Ga, il se produit un cataclysme: une glaciation à l’échelle de la Terre entière. SNOWBALL !!!

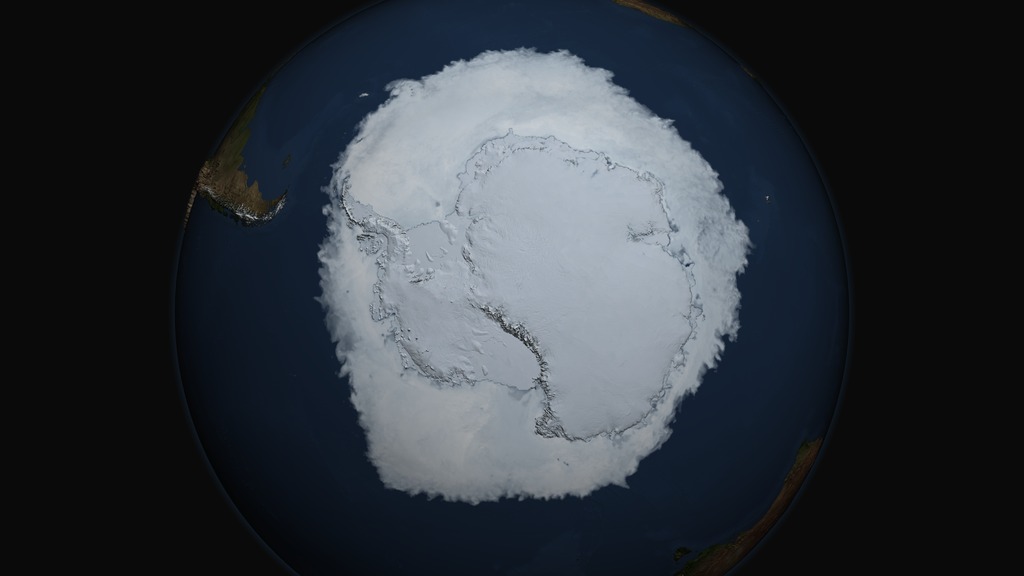

Pompe à CO2 : une cause physico-chimique

Le temps passe, la croûte terrestre évolue, les continents deviennent moins nombreux mais plus vastes, la tectonique des plaques se met en route. Présent il y a 1,23 milliard d’années, le super-continent Rodinia se scinde en petits continents qui se retrouvent dispersés le long de l’équateur autour de 750 Ma. Le gaz carbonique de l’air se dissout dans les pluies très abondantes à cette latitude. Devenues acides, elles altèrent les silicates (roches qui forment la croûte terrestre). Le calcium et le bicarbonate sont entraînés vers les océans et les carbonates de calcium précipitent sur les fonds marins où ils se retrouvent piégés. Cette fois, c’est le volume de CO2 qui descend en chute libre. Avec l’amoindrissement de l’effet de serre qui en résulte, deux nouvelles glaciations très importantes se succèdent, la glaciation sturtienne (720 Ma, millions d’années) et la glaciation marinoenne (achevée il y a 635 Ma). Ces événements de “snowball” illustrent la difficulté à évaluer à distance l’habitabilité de la Terre : presque complètement recouverte de glaces à trois reprises, elle a pu à chaque fois, grâce à la chaleur interne évacuée par les volcans, faire fondre la chape en réinjectant dans l’atmosphère des gaz à effet de serre qui ont permis à la vie de reprendre le cours de son évolution.

2ème partie : Vie et astronomie

Colonisation des terres émergées

L’ozone, une condition nécessaire, mais pas suffisante

L’enrichissement en oxygène de l’atmosphère primitive a conduit à la création de la couche d’ozone O3 dans la stratosphère, entre 20 et 40 km d’altitude. Il y a 600 millions d’années, son épaisseur est devenue suffisante pour protéger la Terre d’une bonne fraction du rayonnement ultraviolet. Pourtant, la colonisation des continents a été très lente. Tout a commencé au Précambrien (avant 541 millions d’années) avec de minces communautés de microbes vivant à la surface des roches: microalgues, bactéries photosynthétiques et leurs prédateurs. Puis, à l’Ordovicien (485 à 443 millions d’années), de grandes algues sont sorties des eaux.

Algue d’eau douce + Champignon = Plante

Il s’agissait d’algues d’eau douce, car les plus proches parents actuels des plantes y vivent toujours : ce sont les characées (une famille d’algues vertes) ou les spirogyres (des algues vertes filamenteuses). Il a été calculé que la divergence entre les algues et les plantes terrestres remonterait à quelque 500 millions d’années. Pourquoi avoir tardé si longtemps (100 millions d’années après la mise en place de la couche d’ozone) ? Il est possible que le délai ait été lié à la nécessité de mettre en place une symbiose “algue + champignon” pour pouvoir coloniser le milieu aérien à l’état pluricellulaire. Le fait que plus de 80 % des plantes actuelles soient associées aux gloméromycètes est un indice de l’ancienneté de cette symbiose. Et les partenaires des gloméromycètes sont divers, depuis les hépatiques, de petites plantes prostrées, aux plantes à fleurs en passant par les fougères.

Pompe à CO2 : une cause biologique

Mieux nourris grâce aux plantes avec lesquels ils vivent en symbiose, les champignons accroissent leur capacité à altérer les roches. Les débris sont retenus par les racines des plantes et les filaments des champignons, en même temps que les restes organiques issus des plantes : ensemble, ils forment un vrai sol ! Sous l’attaque intense des champignons, les roches libèrent des quantités accrues de minéraux qui sont entraînés par le ruissellement des eaux de pluie jusque dans l’océan. Parmi eux, le calcium et le magnésium s’y combinent avec l’ion carbonate (CO3 2–), dont la concentration océanique est en équilibre avec la concentration atmosphérique du CO2.

La sédimentation calcaire accrue piège massivement le gaz carbonique CO2. Ajoutée à la photosynthèse terrestre, ce phénomène contribue à appauvrir l’atmosphère en CO2 et réduire l’effet de serre. Ainsi, la structuration des écosystèmes terrestres a une conséquence climatique majeure: elle expliquerait 80 % de la chute de concentration atmosphérique du CO2 qui a eu pour effet, vers 460 millions d’années, de provoquer une nouvelle grande glaciation à l’Ordovicien. L’emballement de l’altération des roches et de la photosynthèse aurait aussi contribué à une glaciation vers la fin du Dévonien (359 millions d’années). Ces deux glaciations se sont accompagnées d’extinctions massives d’espèces.

La relation Terre-Soleil fixe le tempo

L’adéquation du vivant à son environnement astronomique est bien naturelle, mais tellement évidente qu’on n’y prend pas garde. L’alternance jour-nuit qui rythme les organismes photosynthétiques correspond à la rotation de notre planète Terre autour de son axe orienté vers l’étoile polaire. La succession des saisons provient de la combinaison de deux phénomènes: la révolution de la Terre en une orbite elliptique autour du Soleil (qui est l’étoile la plus proche de nous), et l’inclinaison de l’axe de rotation terrestre de 23°26′ par rapport à la normale (la perpendiculaire) au plan décrit par l’orbite. Ainsi, les équinoxes de printemps (20 mars) et d’automne (20 septembre) correspondent aux points de l’orbite où le Soleil à midi (solaire) culmine au zénith à l’équateur (à la verticale au-dessus de la tête de l’observateur): partout sur Terre la durée de la nuit est égale à celle du jour.

Au solstice d’hiver le 21 décembre, il culmine au zénith du tropique du Capricorne situé à 23°26′ au sud de l’équateur – cela correspond à la nuit la plus longue dans l’hémisphère nord -, et au solstice d’été le 21 juin, il culmine au zénith du tropique du Cancer situé à 23°26′ au nord de l’équateur – c’est la nuit la plus courte dans l’hémisphère Nord (et la fête de la musique !). Remarque: contrairement à ce qu’on peut lire ici ou là, le Soleil n’atteint jamais le zénith en dehors de la zone intertropicale. Autre remarque: En raison de l’incidence variable, plus ou moins oblique, du rayonnement solaire, la quantité d’énergie reçue varie en fonction de la latitude et selon la saison. Elle varie aussi au cours de la journée.

Biorythmes: le jour et les saisons

Comment les plantes savent-elles qu’il est temps de fleurir ? Comment se fait-il que les plantes d’une même espèce fleurissent dans le même laps de temps, coïncidence idéale pour une pollinisation croisée, grâce au vent ou aux insectes ? Cela signifie-t-il qu’elles obéissent à un calendrier ? Quel paramètre environnemental utilisent-elles pour mesurer le temps qui passe et la succession des saisons ? Certaines plantes ont des horaires pour ouvrir leurs pétales, les refermer, émettre des parfums: ont-elles une montre incorporée dans leur organisme ? Ces facultés sont-elles apparues en même temps que les plantes à fleurs ou bien ont-elles été développées auparavant, et par quels organismes ? Ont-elles développé encore d’autres perceptions ?

Les plantes à fleurs sont des organismes multicellulaires. Apparues au Jurassique, il y a au moins 150 millions d’années (au temps des dinosaures), elles constituent aujourd’hui la majorité des espèces végétales sauvages et cultivées, avec plus de 260 000 espèces connues. Elles doivent leur succès évolutif à l’« invention » de la fleur, un organe de reproduction très performant mais fragile, qui nécessite la coordination entre plantes de même espèce, ainsi que la détermination du moment le plus favorable de l’année pour assurer la réussite ultérieure de la fructification. Comme nous allons le découvrir, ces capacités de synchronisation entre organismes et selon les saisons sont apparues très tôt dans l’histoire du vivant.

En effet, depuis la démonstration irréfutable de Louis Pasteur (1862), nous savons que la génération spontanée est impossible, et les plantes terrestres ne font pas exception. Elles n’ont pas soudainement surgi du néant, tout au contraire, elles sont les (très) lointaines descendantes d’algues pluricellulaires qui, elles-mêmes, se sont formées à partir d’algues unicellulaires. Ces dernières, de minuscules organismes aquatiques précurseurs, ont vécu pendant des centaines de millions d’années de façon autonome tout en se diversifiant, certaines demeurant encore indépendantes aujourd’hui. Ainsi, il n’est pas absurde de penser que beaucoup de facultés qui, aujourd’hui, nous semblent être l’apanage des plantes à fleurs, aient été développées par des organismes unicellulaires.

Des panneaux solaires biologiques

Dans la mer

Comme on l’a évoqué plus haut, les plus anciennes traces de vie avérées sont datées de 3,5 milliards d’années. Elles ont été mises à jour sur des roches des régions de Pilbara en Australie et de Barberton en Afrique du Sud. Sur ces deux sites, des concrétions laminaires en forme de dômes, analogues aux stromatolithes (du grec, “tapis de pierre”) actuels, ont été mises en évidence sur des centaines de mètres à la surface des affleurements. Elles ont été remarquablement conservées dans du silex très dur et formées très rapidement dans l’océan primitif riche en silice (dioxyde de silicium SiO2).

Des analyses à haute résolution y ont révélé différentes structures – coques, filaments, bâtonnets… – interprétées comme des microfossiles : certains d’entre eux devaient puiser leur énergie de sources inorganiques quand d’autres utilisaient les déchets d’autres organismes ou bien étaient déjà capables de photosynthèse, mais sans libération d’oxygène. Enfin, certains micro-organismes de Pilbara auraient su tirer leur énergie non pas du sulfate, comme c’est le cas pour beaucoup de bactéries modernes, mais du soufre élémentaire, selon un mécanisme très archaïque. Les «gisements» de Pilbara et de Barberton indiquent donc que les organismes qui peuplaient la Terre il y a 3,5 milliards d’années utilisaient déjà plusieurs métabolismes, signe d’une forme de vie déjà évoluée : la vie serait donc apparue plus tôt dans l’histoire de la Terre…

Dans l’eau douce

Une découverte récente sur le site australien de Pilbara (Dresser Formation) atteste que la vie se développait aussi au même moment dans la caldéra d’un volcan où se trouvaient des geysers et des sources chaudes hydrothermales. Dans ce vestige minéral d’un très ancien milieu aquatique sur la terre ferme ont été préservés des stromatolithes, des microfossiles, de même que des biosignatures révélant la présence de microorganismes vivant en eau douce.

Photosynthèse

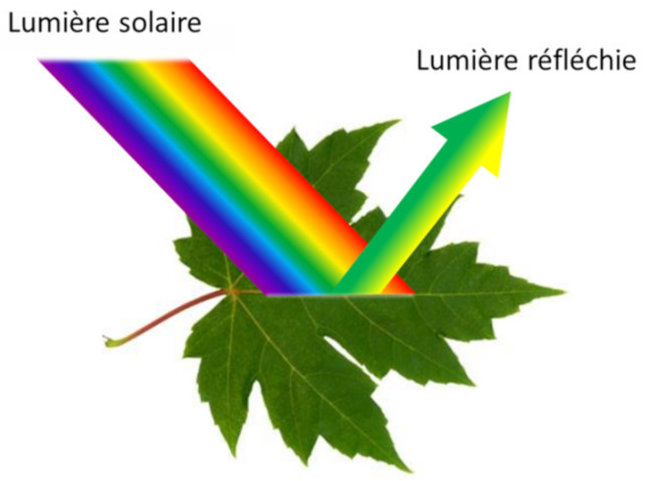

La photosynthèse, dont les cyanobactéries, ou algues bleues, ont initialement eu l’exclusivité, est le processus toujours en vigueur selon lequel l’énergie du rayonnement solaire est captée et utilisée pour synthétiser des composants utiles à l’organisme. Elle n’utilise pas tout le spectre de la lumière : seul le bleu-violet et le rouge sont absorbés. Par excitation électronique de pigments, l’eau est oxydée, le dioxyde de carbone CO2 – extrait de l’environnement – est fixé, des sucres sont synthétisés et le dioxygène O2 est rejeté à l’extérieur de la cellule. Comme leurs “panneaux solaires biologiques” (des pigments) nécessitent une bonne exposition à la lumière du soleil, ces minuscules organismes unicellulaires novateurs n’ont d’abord modifié que leur environnement immédiat près de la surface du milieu aquatique. Le volcanisme était alors très actif, dégageant beaucoup de gaz carbonique qui était peu absorbé par les surfaces continentales encore très réduites. Parallèlement, les archées méthanogènes qui peuplaient les océans à la même époque avaient un métabolisme qui se soldait par un rejet de méthane CH4, un gaz dont l’effet de serre est trente fois plus puissant que celui induit par le dioxyde de carbone CO2.

De la cellule photosynthétique à la plante

L’art de capter de nouvelles fonctionnalités

Pourquoi réinventer le monde ? C’est la question qui se serait posée il y a 1,6 milliard d’années environ. Confrontés à un manque de nourriture, des organismes prédateurs de cyanobactéries auraient “estimé” plus avantageux de profiter des capacités photosynthétiques de ces dernières en les intégrant dans leur organisme plutôt qu’en les dévorant. En d’autres termes, toutes les plantes et les algues chlorophylliennes seraient issues d’une endosymbiose entre une cyanobactérie et une cellule eucaryote (la seconde ayant intégré la première à l’intérieur de son enveloppe cellulaire, comme une phagocytose qui ne se serait pas terminée en digestion). L’ensemble aurait évolué en un organisme contenant un chloroplaste (organite sensible à la lumière) et se développant grâce à la photosynthèse. De nouveaux travaux indiquent que cette endosymbiose n’aurait eu lieu qu’une seule fois et que les plantes – et les algues – (au sens strict, Archaeplastida ou la lignée verte) constitueraient donc un groupe monophylétique.

L’ancêtre monocellulaire de toutes les plantes est rapproché d’un groupe actuel, celui des glaucophytes. Ces modestes organismes intéressent particulièrement les évolutionnistes car ils n’auraient pas beaucoup changé depuis leur formation, il y a plus d’un milliard d’années. Les chercheurs ont analysé le génome de Cyanophora paradoxa qui contient environ 70 millions de paires de bases (ou nucléotides). Cette algue d’eau douce est considérée comme un “fossile vivant” parmi les organismes unicellulaires photosynthétiques. Elle contient des traces d’un ancien parasite bactérien, de type Chlamydia. Au cours d’un transfert horizontal, il aurait fourni au couple cyanobactérie-cellule eucaryote (chloroplaste-glaucophyte) les gènes nécessaires aux échanges de nourriture, un outil indispensable à l’endosymbiose.

Chronologie

- 3,8 à 3,5 milliards d’années : procaryotes marins photosynthétiques (noyau cellulaire mêlé au cytoplasme)

- 3 milliards d’années : cyanobactéries unicellulaires (procaryotes, bactéries photosynthétiques oxygéniques)

- 2,1 milliards d’années à 1,1 milliard d’années : eucaryotes (cellules avec un noyau structuré)

- 1 milliard d’années : algues multicellulaires

- 480 millions d’années : plantes terrestres

- 365 millions d’années : plantes à graines

- 174 millions d’années : premières fleurs

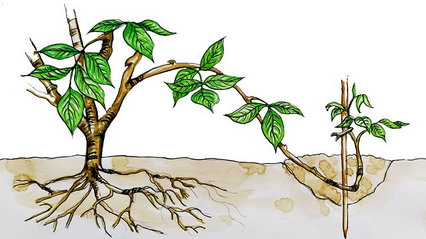

La totipotence des cellules végétales

Un fragment suffit pour générer une nouvelle plante ! C’est le phénomène de la totipotence. Voici des exemples de multiplication végétative : boutures de basilic et de coriandre, division des racines de rhubarbe ou de consoude, régénération du gingembre à partir de son rhizome, de salades à partir du pied, de fenouil à partir d’un fragment du bulbe, marcottage d’arbres fruitiers, multiplication végétative naturelle sur le thalle de l’hépatique des fontaines Marchantia polymorpha, rejet de peuplier à partir de la souche, stolons de fraisiers… Tous ces processus engendrent des clones de ces plantes, c’est-à-dire de nouvelles plantes qui ont le même bagage génétique (ADN) que celles dont elles sont issues. Ce mode de reproduction végétatif – dont les animaux sont dépourvus – assure une plus grande sécurité face aux aléas que comportent la reproduction sexuée et la germination des spores ou des graines.

Les plantes à fleurs héritières du phytoplancton

A l’issue de la première (très) longue glaciation, la décroissance de l’acidité des océans au fur et à mesure de l’absorption du gaz carbonique par les cyanobactéries rendit possible l’organisation de ces dernières en colonies fixées (les stromatolithes). Leur activité photosynthétique dans des eaux chaudes de faible profondeur entraîna l’oxydation du bicarbonate de calcium Ca(HCO3)2 issu de l’érosion des continents. Le calcaire précipita sous la forme de colonnes, cônes ou dômes (les fameux stromatolithes). Comme on en trouve des vestiges sur tous les continents, il est possible que ces colonies aient été la forme de vie dominante jusqu’à environ 550 millions d’années avant le présent, avec un pic de diversité durant la période de 1,3 à 1 milliard d’années avant le présent. De nos jours, la grande majorité de ces cyanobactéries est symbiotique (alliée à d’autres organismes), seulement 750 sur 7500 espèces existantes sont indépendantes. Leur taille varie beaucoup selon les espèces, certaines pouvant former des filaments unicellulaires dépassant un mètre de long, capables de se subdiviser en fragments. D’autres espèces forment des biofilms en feuillets, coussins ou colonnes.

Le jour et la nuit

Les cyanobactéries et leurs descendants ont donc tout naturellement intégré l’alternance jour-nuit qui rythme la photosynthèse. Le jour, les cellules phytoplanctoniques (du grec φυτόν, phyton, plante et πλαγκτός, planktos, errante) fabriquent les molécules de base, matière première de leur construction, c’est-à-dire les lipides, glucides et acides aminés, c’est l’anabolisme. La nuit, l’énergie nécessaire à la poursuite des activités métaboliques (respiration) provient de la dégradation des molécules organiques ou minérales qui sont consommées dans des proportions variables, c’est le catabolisme (respiration cellulaire). Au cours d’un cycle cellulaire type, la principale période de croissance du phytoplancton a lieu le jour et les processus de division d’une cellule mère en deux cellules filles identiques s’opèrent la nuit.

Synchronisation des populations

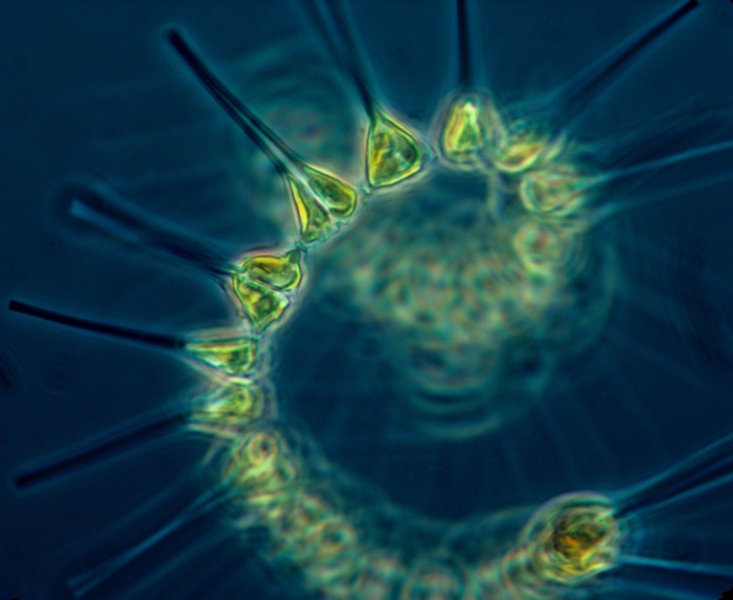

Les premières divisions synchrones en océan ouvert furent rapportées en 1905 sur Ceratium (phytoplancton, photo ci-dessus). Sur la verticale, une synchronisation des populations de picoplancton (entre 0,2 et 2 μm, micromètres, millième de millimètre) dans l’océan Pacifique équatorial fut notée en 1999 avec un décalage temporel de quelques heures entre Prochlorococcus, Synechococcus et les picoeucaryotes (minuscules cellules dotées d’un noyau structuré). A une profondeur fixe, les Chlorophyceae et Euglenophyceae se divisent généralement au crépuscule ou de nuit. Les diatomées (microalgues unicellulaires de 2 μm à 1 mm) montrent, par contre, des pics de division de jour comme de nuit. – Ces dernières, relativement récentes, ne seraient apparues qu’il y a 250 millions d’années. –

Si, dans le milieu naturel, les cycles cellulaires ne sont pas exactement en phase, c’est à cause de l’hétérogénéité des conditions dans la colonne d’eau (atténuation lumineuse, nutriments). Chaque cellule est exposée à un signal lumineux différent (à cause de la turbulence) qui peut être à l’origine d’une désynchronisation de la population. D’autres phénomènes peuvent aussi affecter la synchronisation d’une population, comme le broutage préférentiel du zooplancton sur les grosses particules. Ce phénomène interfère avec le cycle cellulaire en faisant disparaître les organismes les plus gros, et donc les plus avancés dans leur cycle.

Une horloge interne ?

Les organismes photosynthétiques dépendant directement de la lumière du jour, l’adaptation aux variations diurnes du flux de photons a dû constituer une forte pression de sélection. Il existe un rythme endogène (ou rythme circadien, horloge interne) qui permet à l’organisme, par exemple, d’anticiper le lever du jour en préparant l’appareil photosynthétique à recevoir des photons. Cette horloge planifie différents processus dans la cellule, depuis l’expression de certains gènes au phototropisme (orientation en fonction de la lumière) en passant par la division cellulaire, la bioluminescence, l’activité photosynthétique, la respiration, la synthèse, jusqu’à la migration de certains composés ou encore la sensibilité aux UV (ultraviolets).

Rythmes saisonniers

Le bloom du phytoplancton

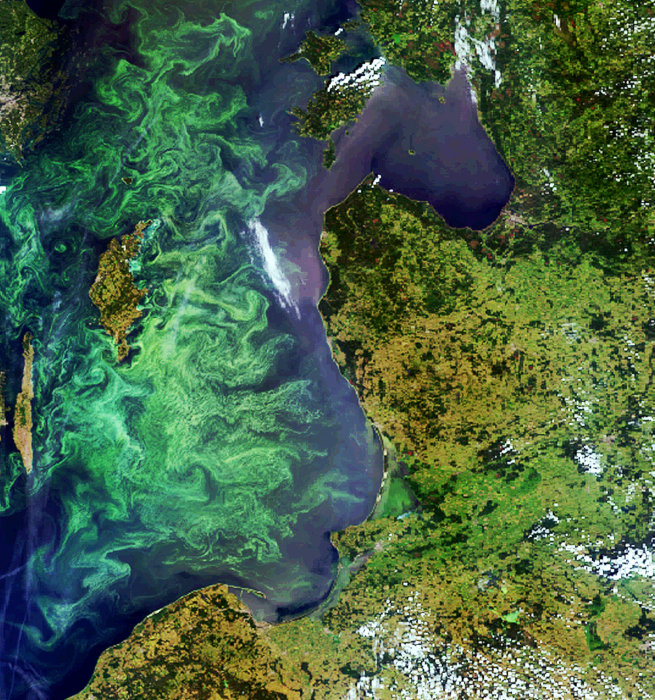

Le phytoplancton marin, à la base des chaînes alimentaires océaniques, joue un rôle clé dans les cycles biogéochimiques en contribuant à environ 50% de la production primaire. Composé d’algues et de bactéries microscopiques, son importance s’évalue à l’aune de son activité photosynthétique : à l’heure actuelle, il produit autant d’oxygène et fixe autant de dioxyde de carbone que l’ensemble des plantes terrestres ! Le parallèle va même plus loin, car, comme le montre le site en lien, ces organismes unicellulaires sont également sensibles aux saisons. Dans les zones tempérées de l’océan, on peut aisément suivre par des images satellite les variations du niveau de chlorophylle. Elles ont permis de mettre en évidence des rythmes annuels de prolifération du phytoplancton communément dénommée “bloom” (efflorescence).

Ces blooms résultent vraisemblablement d’une combinaison de paramètres physiques (lumière, température), chimiques (nutriments) et écologiques (interactions avec les bactéries, prédation). Cette perception du cycle jour/nuit et de la variation de la durée respective du jour et de la nuit au cours de l’année régule des processus saisonniers : c’est le photopériodisme. La température contrôle la physiologie (productivité, biomasse) du phytoplancton, la photopériode contrôle sa phénologie (le moment des blooms). Dans les océans tempérés, l’abondance et la diversité du phytoplancton augmentent de façon considérable entre l’hiver et le printemps. (Les plantes terrestres des zones tempérées ont, pour la plupart, un conditionnement analogue pour le déclenchement de leur floraison : une exposition au froid suivie d’une photopériode adéquate. Certaines y sont indifférentes, comme l’endive, l’épinard, le pois ou le blé de printemps qui fleurissent sans avoir subi de période de froid.)

Plasticité

La plasticité est une caractéristique fondamentale des organismes photosynthétiques. C’est la capacité à faire varier la quantité de pigments collectant la lumière en fonction de la quantité d’énergie reçue. Comme l’indiquent les études précédentes, les facteurs environnementaux (lumière, éléments nutritifs, température) influent sur la croissance du phytoplancton quant à sa composition chimique, sa physiologie et sa morphologie, mais aussi sa temporalité, variant son délai d’adaptation d’une heure à quelques semaines. Par exemple, si l’intensité lumineuse diminue, la quantité de chlorophylle augmente, avec un rendement photosynthétique faible. Par contre, lorsque l’intensité lumineuse augmente, la teneur en chlorophylle diminue, mais le rendement photosynthétique s’améliore. En revanche, s’il y a trop de lumière, des mécanismes de prévention sont activés (cycle des xanthophylles), qui permettent la protection des centres réactionnels des photosystèmes. Parallèlement, une augmentation de la température accroît la vitesse de réaction catalysée par les enzymes, mais dans une certaine limite, car au-delà, les enzymes se dénaturent.

Biorythmes des plantes

Jour long, jour court

Si ces biorythmes (rythmes circadien, saisonnier) se sont mis en place dès le stade des organismes unicellulaires, ils ont dû subir des adaptations pour coordonner le grand nombre de cellules et d’organes qui composent les algues et plantes multicellulaires. L’intensité de leur métabolisme est ainsi soumise à des fluctuations rythmiques quotidiennes spécifiques entre la nuit et le jour (l’orientation spatiale des feuilles pour l’Oxalis ou l’ouverture-fermeture des corolles pour la Ficaire) ou bien annuelles, selon les saisons (par exemple, la quantité de pigments photosynthétiques dans les feuilles). La transition d’une croissance végétative à la floraison varie selon les plantes qui sont classées en plantes de jour court, plantes de jour long, plantes neutres, etc.

Une panoplie de photorécepteurs : la lumière est un signal + une source d’énergie.

La perception des fluctuations lumineuses sur le plan quantitatif et qualitatif est rendue possible par la présence de photorécepteurs spécifiques où la lumière joue davantage un rôle de signal plutôt que de source d’énergie.

Les phytochromes sont très répandus: ces photorécepteurs sont présents chez toutes les plantes terrestres, les algues streptophytes, les cyanobactéries et autres bactéries, les mycètes (champignons) et les diatomées. Les formes ancestrales des phytochromes des plantes sont présentes dans les cyanobactéries. Ils sont sensibles au rayonnement rouge et infrarouge du spectre lumineux. Ils sont situés dans tous les organes des plantes à des concentrations variables. Les plantes en contiennent plusieurs sortes (on en a identifié cinq différents chez l’Arabette des Dames, Arabidopsis thaliana). Ils déclenchent une cascade d’événements biochimiques qui influent sur le réglage de l’horloge interne, la forme et la couleur des plantes, la germination de certaines graines, la formation des chloroplastes, la pigmentation, la floraison (plantes de nuits courtes ou longues), l’occupation de l’espace (évitement de l’ombre), la mémorisation de la température extérieure (sur quelques heures), la biosynthèse de diverses substances telles que la chlorophylle, les anthocyanes... Leur diversité permet de s’adapter aux variations des qualités de la lumière incidente, ainsi qu’aux modifications de son intensité et de sa périodicité (s’il fait jour ou nuit, combien de temps dure la nuit, quelle quantité de lumière est disponible…). Les pousses croissent généralement vers la lumière, tandis que les racines s’en éloignent. Leur horloge interne se synchronise chaque jour en captant la lumière du soleil, enregistrant ainsi le cycle des saisons.

Les phototropines, sensibles à la lumière bleue, interviennent dans les phénomènes de croissance et de développement, d’ouverture stomatique, de mouvement chloroplastique et de mobilisation du stock calcique. Les cryptochromes sont sensibles au rayonnement UV/bleu.

Le champ magnétique terrestre

Protection du rayonnement cosmique

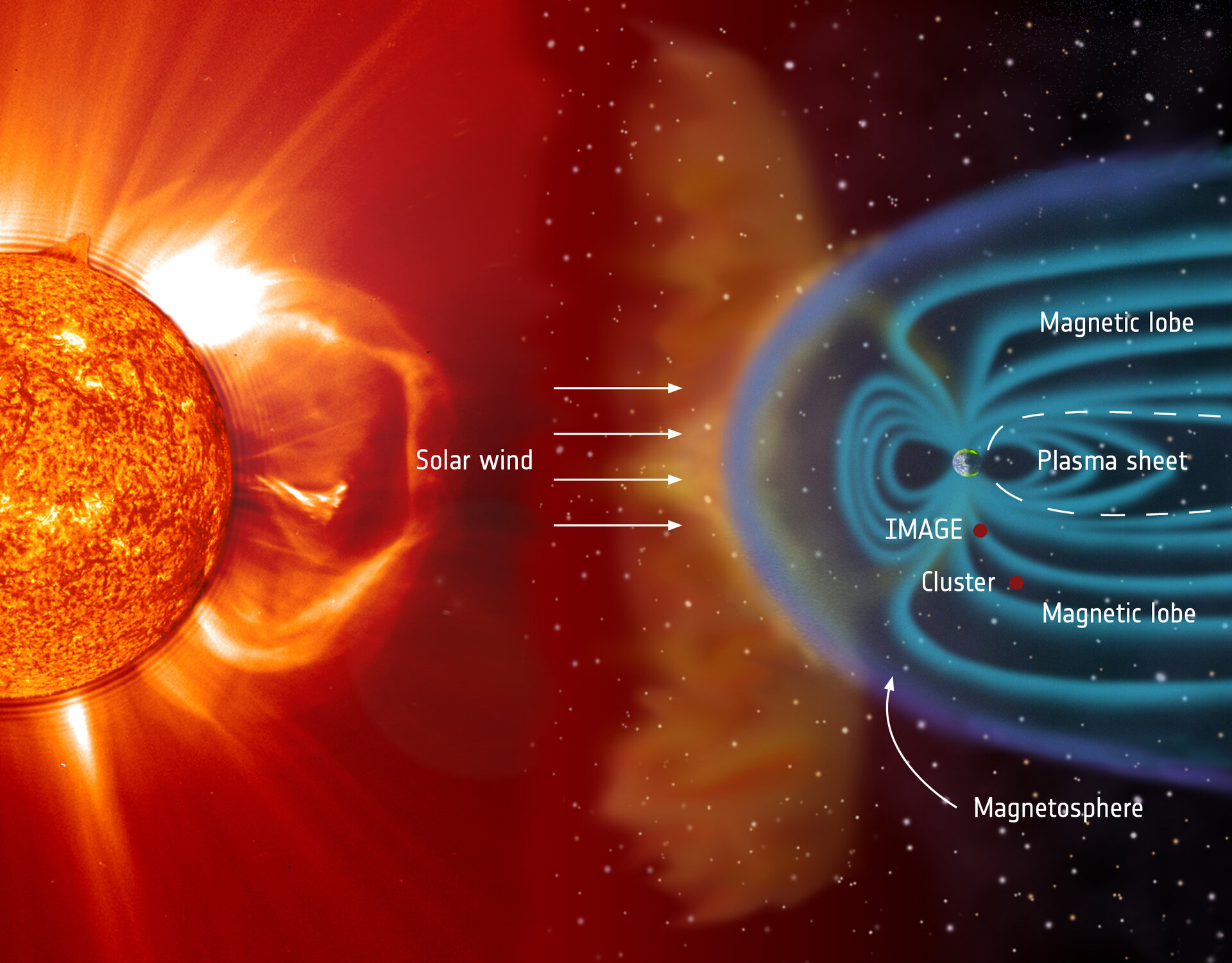

Contrairement à la planète Mars aujourd’hui, la Terre émet un champ magnétique (qui agit sur l’aiguille aimantée de la boussole). Il est produit par les mouvements convectifs d’un alliage de fer et de nickel dans son noyau liquide. Ces mouvements contribuent à refroidir le noyau dont la chaleur se diffuse dans le manteau qui l’entoure. A la surface de notre planète, cela se traduit notamment par du volcanisme. Le champ magnétique forme la magnétosphère qui baigne et entoure la Terre. De concert avec la fine couche de notre atmosphère, elle constitue un écran protecteur, de sorte que seulement 0,05 % du rayonnement cosmique arrive au niveau de la mer (le double à 1 500 mètres d’altitude). Ce flux est composé d’ions très énergétiques en provenance des galaxies d’une part et de protons formant le “vent solaire” d’autre part. En perdant son champ magnétique, Mars, n’étant plus protégée, aurait vu son atmosphère “soufflée”, éjectée, érodée par le vent solaire. Des simulations récentes indiquent que les champs magnétiques de la Terre et de la Lune étaient fusionnés dans le passé, assurant une protection encore supérieure à aujourd’hui. Ils ne se seraient dissociés qu’il y a un milliard d’années. Par la suite, la Lune aurait subi le même sort que Mars.

Sensibilité au champ magnétique

A l’intérieur des cellules, les cryptochromes sont des pigments qui absorbent la lumière bleue et verte et forment des “paires radicales” (des molécules qui répondent au champ magnétique). Ils participent à la régulation du rythme biologique des êtres vivants. Ils permettent de réguler la croissance, le développement, les rythmes circadiens ou encore le stress. Ils ont une sensibilité aux variations du champ magnétique. L’activation des cryptochromes chez la plante de laboratoire Arabidopsis thaliana bloque la croissance de l’hypocotyle, une partie de la tige qui pousse quasiment sans division cellulaire. Les chercheurs ont soumis des plants d’Arabidopsis à la lumière bleue et à des champs magnétiques variables. Ils ont observé que l’augmentation du champ magnétique renforce le blocage de la croissance de l’hypocotyle, mais seulement en présence de lumière bleue. Quant aux plantes mutantes dépourvues de cryptochromes, elles sont insensibles aux variations du champ magnétique. Les cryptochromes ont été fortement conservés au cours de l’évolution et sont présents chez les plantes et les animaux. Tous pourraient donc être dotés de ce “‘sixième sens” à condition d’en faire usage.

Gravitation universelle

Même le plancton coule !

La gravitation terrestre est ressentie par tout organisme qui sait pertinemment où se trouve le haut (vers le ciel) et le bas (vers le centre de la Terre). La densité du plancton est de 1,02 à 1,06, alors que l’eau de mer atteint 1,027 pour une salinité de 36. Ainsi, même ces organismes minuscules ont tendance à couler ! Pourtant, le phytoplancton doit impérativement se maintenir le plus près possible de la surface éclairée des océans ou des lacs pour effectuer la photosynthèse pendant la journée. Pour résister à l’enfoncement vers les profondeurs sombres, le plancton accroît les forces de frottement, il allège son corps et effectue des mouvements ascensionnels. Le plancton photosynthétique dispose de divers caractères ou dispositifs qui assurent sa flottabilité. Il peut s’agir de la réduction de la taille (la surface augmente proportionnellement davantage que le volume). La légèreté du corps est due en particulier à sa très forte teneur en eau (jusqu’à 98 %), à la fixation d’ions plus légers que ceux de son environnement aquatique, à la présence de cloches dites natatoires, de flotteurs, de globules d’huile diminuant le poids spécifique. La forme du corps, aplatie ou rubanée, a également son importance, de même que la présence de larges appendices ciliés augmentant la surface portante, d’épines, piquants, spicules rayonnant en tous sens. Leur rôle est de ralentir la plongée et de maintenir les organismes en suspension.

Les formes végétales et animales contraintes par la gravité et la source d’énergie

- La plante doit maximiser la surface et économiser la biomasse (elle est donc fixe). Elle se caractérise par ses deux dimensions (surface) pour capter l’énergie solaire, par sa symétrie radiale par rapport à la verticale (pour lutter contre la pesanteur et se dresser au-dessus de son centre de gravité), par sa polarité base-sommet. La compétition pour la lumière a induit l’apparition de la lignine grâce à laquelle les végétaux terrestres s’élèvent au-dessus du sol (colonisation terrestre) : ce tannin rigidifie la paroi de cellulose (Marc-André Selosse, Les goûts et les couleurs du monde). Cela a demandé du temps : les premières forêts ne remontent qu’à 390 Ma.

- L’animal au contraire est centré autour de l’intestin (sa source d’énergie) et il abaisse son centre de gravité pour assurer sa mobilité qui lui permet d’acquérir sa nourriture. Il a trois dimensions (volume) pour s’alimenter, une symétrie bilatérale et deux polarités : dos – ventre-pattes (en raison de la pesanteur), devant (tête)-derrière (queue) (pour sa mobilité) (Francis Hallé, Éloge de la plante).

Des “ascenseurs hydrauliques”

Les plantes fabriquent leur matière première par photosynthèse à partir d’eau, de lumière et de dioxyde de carbone (CO2). Dans l’océan, le CO2 est très abondant, 50 g/m3. Dans l’atmosphère, la concentration en CO2 est 50 fois plus faible (1 g/m3). 90 % de l’eau ne fait que passer du sol vers l’atmosphère à travers le xylème des arbres. La transpiration induit une succion qui fait monter l’eau jusqu’au feuillage. Un arbre peut transpirer jusqu’à 220 l/h. La sève brute circule dans les vaisseaux de bois à une vitesse de 1 à 6 m/h, jusqu’à 100 m/h pour une transpiration maximale.

L’ascenseur hydraulique en période sèche : c’est un processus passif qui est induit par un gradient de concentration en eau entre les couches profondes et les couches supérieures du sol. Il se produit la nuit, quand les feuilles des arbres ferment leurs stomates (orifices microscopiques par où est rejetée la vapeur d’eau) et cessent de transpirer. Les racines continuent ainsi, quoique au ralenti, à remonter l’eau des profondeurs, irriguant ainsi par leur propre transpiration les couches superficielles.

La pomme de Newton

Enfin, dernier paramètre astronomique pouvant influer sur le vivant, la Lune est un satellite exceptionnellement gros comparativement à la taille de la Terre. La masse de la Lune est 1/81 de la masse de la Terre. C’est bien plus que n’importe quel autre satellite du système solaire. C’est donc le barycentre (centre de gravité) du système Terre-Lune qui suit l’orbite autour du Soleil et non le centre de la Terre. Sa présence stabiliserait l’axe de rotation terrestre qu’elle empêcherait de basculer de façon chaotique. Elle exercerait ainsi un rôle de régulateur climatique.

Par ailleurs, la Lune et le Soleil, par leur attraction gravitationnelle conjuguée, engendrent le phénomène des marées sur Terre. L’intensité de cette attraction varie en fonction de la distance Terre-Lune au cours du mois, de la distance Terre-Soleil au cours de l’année, de l’angle d’inclinaison du plan de l’orbite de la Lune, et de divers autres paramètres. Pour les océans, les caractéristiques des marées sont également fonction de la topographie côtière et elles peuvent être amplifiées ou amoindries en fonction des conditions météorologiques par exemple. Les continents se soulèvent également au rythme de la marée, mais l’amplitude est plus faible et moins évidente à percevoir, bien qu’elle soit mesurable avec une instrumentation appropriée.

La rotation de la Terre s’effectue en un jour pendant que la révolution de la Lune autour de la Terre prend 28 jours. Comme ces deux mouvements ne sont pas synchronisés, il se produit un déplacement des marées à la surface de la Terre qui engendre une dissipation d’énergie de part et d’autre. Cela se traduit, d’un côté, par le ralentissement de la vitesse de rotation de la Terre (la durée du jour s’allonge de 0,002 seconde par siècle), et de l’autre côté par l’éloignement de la Lune d’environ 3,5 centimètres par an. Dans quelques millions d’années, la Lune sera trop éloignée de la Terre pour occulter totalement le Soleil : il n’y aura plus d’éclipses totales, elles seront seulement partielles ou annulaires. La durée du jour il y a 2,5 milliards d’années était de 20 heures. La Lune était alors à 348 000 kilomètres de la Terre (384 000 kilomètres actuellement). La Lune était présente il y a 3,8 milliards d’années, au moment de l’apparition de la vie sur Terre. Si elle a été capturée, c’était à une phase très précoce du Système Solaire. (J. Laskar)

La Lune

Les marées

La faune

Peu de chercheurs se sont intéressés aux biorythmes impulsés par la marée, un sujet qui passionne pourtant le public et notamment les tenants du jardinage, de l’exploitation forestière ou de l’agriculture “avec la lune”. Selon des études portant sur quelques espèces animales de la zone de balancement des marées (crabes, poux de mer, moules), il ressort que les rythmes circadien (en fonction du soleil) et intertidal (en fonction de la marée) sont indépendants et inscrits en des lieux différents du génome de chacune de ces espèces.

Une étude originale de l’Ifremer a porté sur la faune d’un biotope qui était considéré jusqu’à présent comme “arythmique”, et plus précisément sur les modioles (Bathymodiolus azoricus), de grosses moules des profondeurs marines. De manière surprenante, alors qu’elles vivent dans l’obscurité totale, à 1700 mètres sous la surface océanique, au niveau de cheminées hydrothermales, leurs coquilles sont marquées de stries de croissance dont le rythme correspond au cycle des marées ! Prélevées à intervalles réguliers par un robot, elles ont été « fixées » immédiatement dans une solution pour offrir des conditions idéales de séquençage du génome et pour éviter que les gènes exprimés par l’animal ne soient modifiés par le stress de la remontée. Autre précaution, c’est à la lumière rouge que le site d’échantillonnage a été éclairé pendant les prélèvements, afin d’influer le moins possible sur leurs réactions physiologiques.

En effet, la lumière “blanche” (où se mêlent toutes les longueurs d’onde de la lumière) est connue pour modifier les cycles biologiques, alors que le rouge est la première couleur absorbée dans l’eau de mer. La difficulté pour les chercheurs, c’est qu’avec la lumière blanche on voit à 15 mètres, et à 4 mètres maximum en lumière rouge ! Les résultats confirment qu’au niveau moléculaire, le transcriptome temporel (c’est-à-dire l’ensemble des gènes exprimés, qui donnent une photo de l’état physiologique d’un organisme à un instant « t ») présente des oscillations dont la période correspond à celle de la marée. La prochaine étape sera d’identifier d’éventuelles horloges biologiques internes chez les modioles des grands fonds pour évaluer si les oscillations observées dans l’expression des gènes sont une réponse à un stimulus environnemental ou si elles sont générées par une ou plusieurs horloges biologiques internes.

Les plantes aussi ?

Qu’en est-il des plantes terrestres qui, pour la plupart et comme les modioles, ne sont aucunement dans la zone côtière de balancement des marées ? Les traditions forestières et agricoles de beaucoup de pays dans le monde, y compris le nôtre, attribuent à la lune une influence sur les végétaux, que ce soit au stade de la semence, de la croissance, de la fructification, ou encore de la période favorable à la coupe des arbres selon l’usage que l’on fera du bois. Toutefois, à part Rudolf Steiner, fondateur de l’anthroposophie, et les tenants de la biodynamie, je ne trouve guère d’articles scientifiques en français qui se rapportent à l’étude des rythmes lunaires des plantes, si ce n’est pour en faire la détraction. C’est en langue anglaise que je finis par trouver un article scientifique publié en 2017 dans les Annales de botanique et qui offre une nouvelle approche sur ce sujet controversé.

Un chercheur en physique théorique, Gerhard Dorda, a proposé un nouveau modèle astro-géophysique du rôle de la gravitation sur les processus vivants. La gravitation influerait sur la structure supramoléculaire de l’eau, les molécules s’agrégeant ou se séparant de manière réversible, à partir notamment des liaisons hydrogène. Cette variation rythmique de la cohérence des molécules d’eau au sein de l’organisme végétal constituerait une horloge biologique, liée au système des trois astres Terre-Lune-Soleil, avec une influence prépondérante de la Lune. Un autre facteur pourrait être lié à ce phénomène : le champ magnétique terrestre qui varie en phase avec la position de la Lune. Il aurait aussi un effet sur les propriétés de l’eau. Étant donné que de nombreuses études (en références dans l’article) apportent des preuves substantielles des effets de la gravitation sur la faune et la flore, aussi bien sur le plan physiologique que comportemental, deux chercheurs se joignent à Gerhard Dorda pour apporter leur pierre à l’édifice par une méthode originale.

Ils choisissent pour objet d’étude l’Arabette des Dames (Arabidopsis thaliana), une plante de la famille de la moutarde (Brassicacées) très appréciée dans les laboratoires de biologie. Le taux d’allongement des racines de l’Arabette montre une oscillation de 24,8 heures* lorsqu’elle pousse dans des conditions de fonctionnement libre, un rythme qui correspond à la variation de marée gravimétrique luni-solaire. Les chercheurs montrent que ce rythme est perceptible au niveau cellulaire des racines de la plante et se manifesterait par une dynamique particulière de l’eau contenue dans les cellules végétales, conformément au modèle développé par Gerhard Dorda. Affinant ce modèle sur le plan mathématique, ils en concluent que ce comportement collectif des molécules d’eau sous l’effet gravitationnel agirait comme une horloge interne contrôlant la croissance racinaire de la plante avec une périodicité de 24,8 heures.

(*)Définitions

- Jour solaire: C’est le temps que met le Soleil pour revenir au méridien d’un lieu (midi solaire): 24 h (combinaison de la rotation de la Terre sur elle-même et de sa révolution autour du Soleil).

- Jour sidéral: C’est le temps que met une étoile donnée pour revenir au méridien d’un lieu: 23 h 56 min 4 s.

- Jour lunaire: C’est le temps que met la Lune pour revenir au méridien d’un lieu: 24h 50m 28s, soit 24,8 heures – Décalage de l’heure de marée d’un jour à l’autre -.

Fluctuations rythmiques

De jeunes arbres poussant en environnement contrôlé, dans le noir, à température et humidité constante, montrent des fluctuations du diamètre de leur tronc qui correspondent au rythme et à la force des marées. Cette corrélation laisse suggérer que la Lune exercerait une influence sur le flux d’eau entre les différentes parties de l’arbre. (Ernst Zürcher, 1998)

Courants électriques faibles

Des variations rythmiques des potentiels bio-électriques ont été décelées sur un épicéa adulte et un pin cembro en conditions ouvertes :

- Photopériode durant la phase de végétation

- Périodes lunaires durant la phase de repos hivernal (Ernst Zürcher, 2006)

Conclusion

Ainsi, des phénomènes astronomiques conditionnent la vie sur la Terre jusqu’à sa plus simple expression, la cellule végétale : le Soleil, la Terre, la Lune, leurs mouvements relatifs et leurs interactions. L’évolution du vivant s’accompagne d’une adaptation, d’un ajustement permanent à des environnements changeants, à des aléas parfois catastrophiques. Des perturbations trop rapides engendrent des extinctions de masse, puis la vie redémarre sur de nouvelles bases avec les rescapés.