Sommaire

- PACA, des côtes aux cimes, Verdon

- PACA, des côtes aux cimes, Serre-Ponçon

- PACA, des côtes aux cimes, Briançon 1

- PACA, des côtes aux cimes, Briançon 2

- PACA, des côtes aux cimes, Briançon 3

- PACA, des côtes aux cimes, Briançon 4

- PACA, des côtes aux cimes, Briançon 5

- PACA, des côtes aux cimes, Briançon 6

- PACA, des côtes aux cimes, Briançon 7

La Gardiole et le lagopède

Nous sommes le 19 juillet et c’est notre dernière balade naturaliste de ce séjour avec Rando Oiseaux. Ce matin, de nouveau grand beau temps. Depuis notre base à Briançon, nous prenons la direction du col du Lautaret en remontant la vallée de la Guisane et obliquons sur notre droite vers le massif de la Gardiole. La route devient vite une piste caillouteuse et c’est en cahotant que nous parvenons à l’altitude de 2487 mètres, au-dessus du col de Barteaux, entre le col des Cibières et le col de Granon, non loin de la Porte de Cristol. Le versant opposé, invisible depuis l’endroit où nous nous tenons, plonge dans la vallée de la Clarée, un autre affluent de la Durance. A cette altitude, pas d’arbre, seulement une pelouse alpine parsemée de fleurs d’une grande diversité, malgré les rudes conditions de vie.

Une “relique glaciaire”

Si Yves nous amène ici, c’est pour une bonne raison: nous sommes au royaume du lagopède (ou perdrix des neiges). Son nom signifie “pied de lièvre”, à cause des plumes qui recouvrent entièrement ses pattes. Non seulement elles les isolent du froid, mais elles font aussi office de raquettes dans la neige molle printanière. En outre le plumage présente une alternance saisonnière de deux phases très différentes. En hiver, les deux sexes sont totalement blancs, à l’exception des rectrices noires et, uniquement chez le mâle, des lores sombres (espace entre l’œil et le bec). En été, seuls les ailes et le ventre demeurent blancs. Le reste du corps devient gris-brun rayé et panaché de teintes brunes et blanchâtres. Cette adaptation permet au lagopède de se fondre dans son environnement car cet oiseau, de l’ordre des galliformes et cousin de notre volaille de basse-cour, vit toute l’année en haute montagne.

Outre ces facultés de camouflage, le plumage répond à la nécessité d’isolation du froid dont ces oiseaux ont besoin dans leurs refuges alpins: narines et tarses emplumés, plumes de couverture longues et doublées. Les autres galliformes de ces montagnes, le tétras-lyre et la gélinotte des bois, ont développé des capacités physiologiques étonnantes: ils sont capables de digérer en partie la cellulose des aiguilles de pin, tirant ainsi profit des rares végétaux disponibles en hiver dans leurs lieux de vie enneigés. Leurs pattes, assez fortes, se terminent par trois doigts garnis de petites franges cornées, disposées en peigne. Comparables à des raquettes, celles-ci leur permettent un bon appui sur la neige. Sous les pattes (doigts), d’épais bourrelets graisseux leur assurent une isolation efficace contre le froid. Quant au lagopède, on dit qu’il est une “relique arctique, ou glaciaire”, car au fur et à mesure du recul des glaciers qui envahissaient une bonne partie de l’hémisphère nord lors de la dernière glaciation, son aire de répartition a diminué comme une peau de chagrin et il s’est retrouvé cantonné dans le nord de la planète et, chez nous, isolé en petites communautés sur les hauts pics montagneux des Alpes et des Pyrénées.

Une tenue de camouflage

Il vit dans les pierriers, les landes, les pelouses caillouteuses, normalement au-dessus de la limite supérieure de la forêt. En hiver, il recherche les crêtes balayées par le vent, où la végétation dont il se nourrit est plus accessible. Le lagopède vit en couple au printemps dans un territoire défendu par le mâle sur une quinzaine d’hectares. La femelle dépose en juin une ponte de 6-7 œufs en moyenne, couvée pendant 21-23 jours. Elle élève seule ensuite sa nichée pendant 60-70 jours. Durant cette saison estivale, elle fait une entorse à son régime végétarien (feuilles et bourgeons, jeunes pousses, fleurs, baies) qu’elle diversifie en attrapant quelques insectes pour fournir des protéines à ses petits. En été et en automne, les oiseaux des deux sexes ont tendance à se regrouper dans des rassemblements pouvant compter plusieurs dizaines d’individus. Notre seule chance d’en voir aurait été qu’un oiseau s’envole ou s’échappe à notre approche…, mais, ce faisant, nous l’aurions dérangé à ce moment crucial de la reproduction. Toutefois, le lagopède, comme l’engoulevent, a confiance en son camouflage et il ne bouge que si on lui marche quasiment dessus. “On croit observer la Nature, mais c’est elle qui nous observe…”, déclame Yves.

En France, le Lagopède atteint la limite sud de sa répartition européenne. Il est représenté par deux sous-espèces génétiquement bien différentiées, L. muta helvetica dans les Alpes et L. muta pyrenaica dans les Pyrénées. Sa distribution n’a que peu changé depuis les années 1950 et tous les massifs suffisamment élevés sont encore occupés. On constate cependant une certaine contraction de cette distribution aux marges de l’aire, dans les massifs les moins élevés.

Les principales menaces qui pèsent sur le lagopède à court terme sont les grands aménagements touristiques de la montagne qui, entre fréquentation humaine croissante, dégradation des habitats et installation de kilomètres de câbles dangereux pour les oiseaux, laissent de moins en moins d’espaces sauvages, auparavant peu touchés par l’activité humaine. La chasse a pu être aussi autrefois un facteur limitant, d’autant plus que le Lagopède montre un faible succès reproducteur chronique, que ce soit dans les Alpes ou les Pyrénées. Avec le développement de réglementations plus contraignantes (plan de chasse, limitation du nombre de jours de chasse, prélèvements maximum autorisés), les tableaux sont maintenant très faibles, inférieurs à 100 oiseaux depuis le milieu des années 2000, plusieurs départements ne donnant même plus d’attributions. Sur le plus long terme, le réchauffement climatique pourrait faire remonter en altitude les conditions environnementales favorables à l’oiseau, altérer les conditions climatiques en période de reproduction et entraîner ainsi une réduction et une fragmentation des populations et une altération de leur performance démographique.

Le “mur de Berwick”

Sitôt garés, nous voyons le crave à bec rouge et nous entendons la linotte. Nous apercevons le traquet motteux et le pipit spioncelle. Les vallées alentour ont été sculptées par les anciens glaciers qui n’ont laissé derrière eux que des lacs comme ceux de Cristol en contrebas. Je regarde un ruisselet qui paresse sur un méplat où il creuse des méandres serpentesques. Non loin de là, une marmotte prend le soleil sur un muret qui s’étire sur des kilomètres. D’environ 1,50 mètre de hauteur, il parcourt les crêtes entre les vallées de la Guisane et de la Clarée depuis le col de Barteaux, en passant par le col de Buffère pour se poursuivre encore durant une dizaine de kilomètres. Du col du Granon à la Porte de Cristol, il est encore en excellent état de conservation. Au sommet de la Gardiole, il y a aussi une petite tour.

Ces constructions constituaient un système défensif instauré par le maréchal Catinat en 1690. Il s’agissait de protéger les cols du Granon, des Cibières, de Cristol et de Buffère pour éviter qu’un envahisseur (en provenance d’Italie) passant par le col de l’Échelle et Névache ne puisse prendre possession de la route du col du Lautaret sans avoir à se mesurer à Briançon. Cette fortification a été appelée le “Mur de Berwick“, du nom de James Fitzjames, duc de Berwick (1670-1734), dont le nom fut également attaché à une caserne de Briançon. Cet arrière petit-fils de Henri IV fut un des grands maréchaux de Louis XIV et de Louis XV, célèbre dans toute l’Europe. De 1709 à 1712, lors de la guerre de succession d’Espagne, suite à la mort sans descendance du dernier Habsbourg espagnol Charles II, il fit de Briançon le centre d’un dispositif fondé sur la fortification passagère et la mobilité. De fait, la ligne de défense, outre les abords de Briançon, se situait sur les crêtes, entre Guisane et Clarée, de façon à interdire le contournement de Briançon par les cols pour gagner Grenoble. C’est dans le cadre de ces travaux qu’a été construite la route carrossable, dite “Chemin du Roi” qui part de l’épingle du col du Granon, passe sous le petit Aréa et rejoint le vallon de Buffère.

Enlèvement des déchets militaires

Cet environnement alpin paraît naturellement “propre”. Pourtant, de nombreux bénévoles œuvrent, année après année, pour en retirer les déchets d’activités humaines, notamment belliqueuses. Depuis 2001, 35 chantiers ont permis l’évacuation de plus de 380 tonnes de déchets dans les massifs de France. Le site du Col de Granon, entre les vallées de la Guisane et de la Clarée, ne fait malheureusement pas exception. Classé zone Natura 2000, il est situé sur les communes de Saint Chaffrey, Val des Prés et La Salle les Alpes.

L’enjeu était de favoriser les conditions d’exploitation des alpages et d’améliorer l’aspect naturel de ces lieux encombrés de déchets disgracieux et dangereux pour le bétail et les promeneurs. Le démantèlement d’aménagements militaires remontant à la fin des années 30 a été entrepris le temps d’un week-end en 2016. Les 70 bénévoles se sont installés dans des baraquements du col de Granon prêtés par l’armée pour cette occasion et se sont répartis sur quatre secteurs : sous la Porte de Cristol, sur la crête entre la Porte de Cristol et les Cibières, autour du col des Cibières, aux abords du blockhaus sous le col de Granon. Chacun s’est évertué à déterrer les fils de fer barbelés et extirper les ferrailles en tout genre. Des tas de déchets avaient déjà été amoncelés par l’armée il y a bien longtemps car la végétation a repoussé dessus. Pour éviter d’arracher la végétation qui protège le sol fragile, il a fallu tout découper délicatement et refaire les fagots de barbelés. Bilan de l’opération : une épave de voiture a été découpée et enlevée; 15 tonnes de ferrailles et de fils barbelés ont été débités, tronçonnés puis évacués à dos d’hommes, de mules et en véhicules 4×4 ! Cette opération a permis aussi de découvrir cinq obus d’exercice non explosés, le service de déminage a bien sûr été prévenu…

Une zone Natura 2000

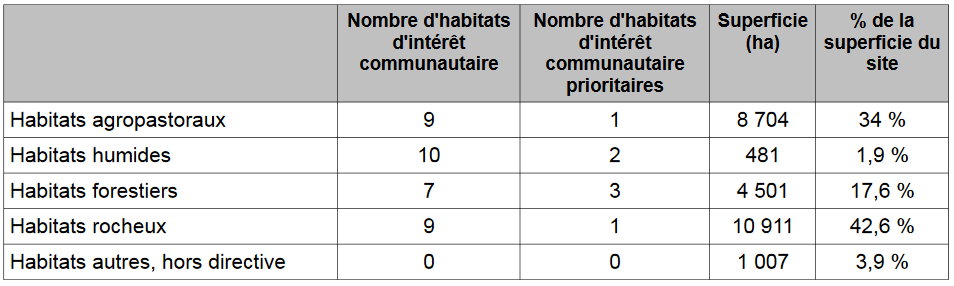

Carrefour bioclimatique entre les Alpes du sud, les Alpes du nord et les Alpes piémontaises, le territoire de la Clarée et de la vallée Étroite représente un site d’un grand intérêt écologique. Il possède une biodiversité remarquable, tant au niveau de la flore (plus de 1 000 espèces) et de la faune, qu’au niveau des habitats naturels et des écosystèmes. La superficie significative (26 000 hectares), l’amplitude altitudinale (de 1 350 à plus de 3 178 mètres), la variété des situations topographiques, géologiques et microclimatiques sont autant de facteurs favorables à la diversité du monde vivant. 35 habitats naturels d’intérêt communautaire, dont 7 habitats d’intérêt communautaire prioritaire, y sont représentés, couvrant 96,1 % de la superficie, ce qui en fait un site d’importance majeure pour le réseau Natura 2000. Le site concerne cinq communes : Le Monêtier-les-Bains, Névache, La Salle-les-Alpes, Saint Chaffrey, Val des Prés. Les principales activités économiques concernant le site sont l’agriculture (pastoralisme) et le tourisme (estival et hivernal). Par grands types de milieux, les habitats se répartissent ainsi :

Des habitats agropastoraux ou la forêt ?

A la lecture de ce tableau, je m’étonne de l’étendue des habitats agropastoraux qui représentent le tiers de la surface de cette zone classée Natura 2000. La “propreté” apparente de l’espace que nous parcourons est donc le résultat de deux actions anthropiques, le retrait des déchets militaires d’une part, et le pâturage par des troupeaux essentiellement ovins d’autre part. On ne peut donc pas assimiler ces espaces naturels à des espaces sauvages où la flore – et la faune – se développeraient sans intervention humaine. Pourtant, ces habitats agropastoraux se répartissent en neuf habitats désignés d’intérêt communautaire, dont un habitat prioritaire constitué de pelouses à Nard raide riches en espèces. Sur le document d’objectifs de 2016 (“docob” en jargon technique), il est précisé que le maintien de leur bon état de conservation dépend du maintien des pratiques agropastorales extensives que sont la fauche et le pâturage.

Les 9 habitats agropastoraux d’intérêt communautaire

J’extrais du document la liste de ces neuf habitats accompagnée des mentions des rédacteurs relatives aux pratiques du pastoralisme pour chacun d’eux.

-

Joubarbe des montagnes Les landes alpines et boréales constituent 10% de la zone (2 772 hectares). Les landes subalpines sont susceptibles de se reboiser spontanément en cas de diminution de la pression pastorale (hors secteurs d’éboulis ou d’avalanches). Les landines d’altitude (à Airelle bleue sur silice, à Dryade sur calcaire) sont stables. Localement, certaines landes peuvent être dégradées par le piétinement du bétail.

- Les landes oroméditerranéennes endémiques à genêts épineux ne couvrent que 11 hectares, soit 0,04% du site. La dynamique de la végétation est lente, en raison des conditions sévères du milieu. L’habitat peut être colonisé par les genévriers (Genévrier commun, G. nain ou G. sabine), mais le pastoralisme ralentit ou empêche cette évolution.

- Sur les landes ou pelouses calcaires (120 hectares, soit 0,5 % du site), la dynamique des fruticées à Genévrier commun est étroitement liée aux pratiques agro-pastorales (évolution vers la pinède sylvestre dans les secteurs abandonnés par le pastoralisme).

- Pour les pelouses boréo-alpines siliceuses qui couvrent 874 ha (soit 3,4 % du site), les conditions climatiques d’altitude, trop rudes, ne permettent pas l’installation de landes ou de boisements. Habitat stable, dont le maintien n’est pas tributaire des activités pastorales, certaines pelouses peuvent être localement dégradées par le piétinement des troupeaux.

- Les pelouses calcaires alpines et subalpines couvrent 1608 ha (soit 6,3 % du site). Ces pelouses climaciques sont stables dans l’étage alpin (les conditions climatiques trop dures ne permettent pas l’installation de landes et de boisements). Dans l’étage subalpin, en l’absence de pression pastorale, ces pelouses peuvent être colonisées par des landes (à Genévrier nain, Raisin d’ours, Airelles ou Rhododendron selon l’exposition, la pente et le type de sol), avec une évolution lente vers des boisements mixtes (à Mélèze et Pin à crochets, plus rarement Pin cembro). Localement certains secteurs des croupes ventées et des pentes rocailleuses sont érodés par les troupeaux.

-

Céraiste des Alpes Les pelouses sèches semi-naturelles et les faciès d’embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) couvrent 261 ha (soit 1 % du site). Le maintien de l’habitat est dépendant des pratiques agro-pastorales. Les secteurs qui ne sont plus ni pâturés ni fauchés sont colonisés par des landes à Genévrier commun, Genévrier sabine, Amélanchier, Épine-vinette et Prunier de Briançon, avec une évolution vers des pinèdes sylvestres (dynamique lente dans les pelouses arides steppiques, plus rapide dans les formations à Brome). L’abandon de la fauche au profit exclusif du pâturage s’accompagne d’une modification (et souvent un appauvrissement) des cortèges floristiques. En cas de forte pression pastorale, une dégradation est possible en pelouses rudérales à Absinthe et Chiendent.

- Les formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l’Europe continentale) couvrent 2622 ha (soit 10,2 % du site). Pelouses climaciques stables dans l’étage alpin (les conditions climatiques trop dures ne permettent pas l’installation de landes et de boisements). En cas de pression pastorale excessive ou inadaptée, l’habitat s’appauvrit en espèces et tend vers des nardaies homogènes avec prédominance du Nard raide et du Trèfle des Alpes. Dans l’étage subalpin, en l’absence de pression pastorale, ces pelouses peuvent être colonisées par des landes (à Genévrier nain, Airelles ou Rhododendron selon l’exposition, la pente et le type de sol), avec évolution lente vers des boisements mixtes (à Mélèze et Pin cembro).

-

Gentiane jaune Les prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) couvrent 15 ha (soit 0,06 % du site). Traditionnellement fauchées, ces prairies humides sont en voie d’embroussaillement par des Saules arbustifs dans les secteurs abandonnés (évolution vers une formation de Saules à cinq étamines dans le marais de Névache). L’abandon de la fauche au profit exclusif du pâturage peut entraîner des dégradations et un appauvrissement de la flore par modification de l’hydrologie, eutrophisation et piétinement par le bétail.

- Les prairies de fauche de montagne couvrent 430 ha (soit 1,7 % du site). En absence de fauche, et à défaut de pâturage, ces prairies peuvent être colonisées par des buissons, arbustes et arbres (Frêne, Peuplier tremble, Pin sylvestre, Mélèze). Le remplacement de la fauche par le pâturage limite l’embroussaillement, mais se traduit par une modification de la flore et une diminution du nombre d’espèces.

Cette lecture m’inspire deux remarques: d’une part, le pastoralisme n’est pas la panacée puisqu’il peut altérer ces milieux, d’autre part, hormis les zones de très haute altitude, tous ces milieux ont une tendance naturelle à se couvrir de plantes ligneuses, de landes, de buissons et, à terme, de boisements.

Des loups et des aigles

Pendant que nous gardons nos jumelles rivées sur ce paysage désolé, en quête du moindre mouvement qui pourrait trahir la présence d’un lagopède, nos guides nous parlent de deux films documentaires de Jean-Michel Bertrand qu’ils ont particulièrement appréciés, surtout le second dont la bande originale est une composition au violoncelle. Voici le thème du premier, “La Vallée des loups“. “Il existe encore aujourd’hui en France des territoires secrets. Ce film est une quête personnelle, l’histoire d’un pari fou tenté par un passionné rêveur, un anti héros capable de briser toutes les barrières pour parvenir à son but : rencontrer des loups sauvages dans leur milieu naturel. Après trois années passées sur le terrain à bivouaquer en pleine nature par n’importe quel temps, le réalisateur parvient à remonter la piste des loups. Petit à petit, il observe, se rapproche et finit par se faire accepter par la meute. Contre toute attente les prédateurs magnifiques offrent alors un peu de leur intimité à ce drôle de personnage. Mais le film pose aussi la question des limites de cette intimité.” Le second film, “Vertige d’une rencontre“, a pour double sujet l’aigle et sa quête. “Me rendre invisible, ne pas exister…” C’est dans l’abri d’un rocher ou immobile dans son affût que Jean-Michel Bertrand cherche à disparaître. Il nous invite dans les coulisses de la prise de vue solitaire, en pleine montagne. La patience et la discrétion seront les conditions de la magie. Ce film est le fruit de plusieurs années de tournage au fil des saisons, essentiellement dans le Champsaur. La vallée natale du réalisateur est redevenue son lieu de vie et chaque jour une occasion de se fondre dans le paysage, de voir et comprendre “la place de chacun”. “Le temps est un ami” dit-il pour parler de sa “quête”. La quête affichée : voir l’aigle, trouver son nid, le suivre, le vivre sans être vu…

L’accenteur alpin

Des parapentes décollent d’un peu plus bas et s’élèvent dans les airs avec les ascendances. Un accenteur alpin volette de ci de là à la recherche de sa nourriture. C’est typiquement un oiseau de haute montagne. Comme le lagopède, il niche au-delà de la limite supérieure de la forêt, dans les endroits où affleure le substrat rocheux, dans un contexte de pelouse alpine (pentes et ressauts rocheux, ravins, éboulis) le plus souvent entre 1 800 et 4 000 mètres d’altitude. En hiver, il est contraint de descendre vers des altitudes moindres, recherchant les secteurs herbeux avec végétation éparse et cailloux, les secteurs ventés où la neige ne tient pas, et même les implantations humaines comme les stations de sports d’hiver. Il peut effectuer des déplacements importants, par exemple vers des massifs périphériques plus bas en altitude. Il peut même s’aventurer vers des secteurs de plaine présentant un habitat qui lui convient, comme d’anciennes carrières, et se comportera alors comme un migrateur partiel. Son régime alimentaire est mixte, largement insectivore à la belle saison. C’est d’ailleurs surtout d’insectes tendres, comme les diptères, que sont nourris les jeunes. Il y ajoute toutes sortes d’invertébrés, vers de terre, araignées, petits mollusques. Il devient granivore dès la fin de l’été lorsque se raréfient les proies animales.

Le silphe du Tyrol

Sur ce territoire, des chasseurs alpins effectuent parfois des manœuvres. A nos pieds, nous trouvons aussi des balles de chasseurs. Des niverolles (déjà observées au col du Galibier) batifolent sur des névés. Deux cicindèles s’accouplent. Dimitri attrape prestement un silphe du Tyrol (Silpha tyrolensis). Il nous explique qu’il s’agit d’un insecte nécrophage qui se défend en aspergeant l’agresseur d’un liquide nauséabond. Mon site favori d’aramel ajoute que les Staphylinoïdes – dont cet insecte fait partie – forment une super-famille forte de plus de 35 000 espèces. Elle regroupe deux familles essentiellement, les Staphylinides et les Silphides (ou Boucliers). Ces derniers comprennent les “Nécrophores” aux ailes tronquées qui détruisent et enfouissent les cadavres et les “Silphes” proprement dits au corps large, déprimé, ovoïde à petite tête disparaissant presque complètement sous le corselet en forme de bouclier. Ils sont très utiles car beaucoup se nourrissent de cadavres ou de petits escargots et de limaces. Toutes ces espèces jouent un rôle fondamental dans la chaîne alimentaire des écosystèmes terrestres par leur action nécrophage, détritiphage, mycophage et saprophage; elles sont toutes terrestres; seules quelques espèces vivent au bord de l’eau et des rivages marins, mais elles ne sont jamais aquatiques.

Le génépi des glaciers

Le génépi des glaciers (Artemisia glacialis) pousse sur les rochers, les moraines et dans les éboulis pauvres en calcaire. Il appartient au genre des armoises, “artemisia” en latin, appellation faisant référence à la nymphe Artemis, protectrice des mères et de leur jeune progéniture, et rappelant l’efficacité de ces plantes dans le domaine gynécologique. Ces dernières regroupent des végétaux de taille fort différente, avec ou sans arôme. Elles colonisent les plaines et les montagnes élevées, en des lieux allant des décombres au bord des routes jusqu’aux parois rocheuses abruptes et les marges glaciaires. Les génépis sont des plantes aromatiques de taille modeste, dépassant rarement 20 cm, qui affectionnent le milieu minéral d’altitude et dont le nom fait allusion à un “jaune épi”. Quatre génépis sont disséminés dans les Écrins et alentour :

- Le génépi laineux, encore appelé bourru ou mâle, à l’arôme puissant, dont la cueillette est interdite.

- Le génépi vrai ou noir, qui exhale un parfum d’absinthe, ce qui le distingue du précédent.

- Le génépi blanc, appelé encore génépi jaune ou génépi femelle. Ses senteurs seraient des plus sensuelles.

- Et l’espèce la plus rare, le génépi des glaciers, que nous avons eu la chance de voir.

En terme de réglementation, la cueillette du génépi est très précisément réglementée. Dans le cœur du Parc, elle est limitée pour trois des quatre espèces à 100 tiges fleuries, la cueillette du génépi laineux étant interdite. Cette même réglementation s’applique dans les Hautes-Alpes et en Isère, que l’on se trouve ou non dans le cœur du Parc national.

Nous descendons pique-niquer dans un environnement plus avenant et moins austère, une prairie au milieu d’un versant ensoleillé donnant sur un marécage bordé de forêt. Dimitri mentionne le nom d’un grand photographe animalier, amateur principalement d’oiseaux, Robert Balestra. Sur son site, il présente justement une collection éblouissante de photos de ces galliformes de montagne dont Yves nous parle depuis le début du séjour.

Quelques réflexions sur ces 15 jours en région PACA

Le “château d’eau” de l’Europe

En cette fin de parcours en région PACA (Provence – Alpes – Côte d’Azur), je pense que l’eau, celle qu’on boit, celle qui irrigue nos cultures et entre dans nos processus industriels et énergétiques, l’eau des précipitations pluvieuses ou neigeuses, qui abreuve le monde animal et végétal, s’écoule dans les rivières et s’accumule dans les nappes phréatiques, l’eau de la nature et l’eau que nous utilisons, l’eau dans ses multiples composantes devrait être plus encore aujourd’hui que naguère l’objet de toutes nos attentions et l’axe de toutes nos politiques. En allant du sud méditerranéen au nord alpin, j’ai vu des villes dont l’existence et la croissance n’ont été rendu possibles que par l’artificialisation de l’acheminement de l’eau, la construction de barrages sur les rivières et la création de lacs de retenue, le détournement de l’eau dans des canaux pour refroidir des centrales nucléaires, irriguer les cultures et abreuver les citadins. Yves a témoigné de la fonte impressionnante des glaciers. Le climat méditerranéen remonte à grand pas vers le nord.

Or, 40% de l’eau douce en Europe provient des Alpes, alimentant des dizaines de millions d’Européens dans les plaines. Il n’est donc pas étonnant qu’elles soient souvent désignées comme le “château d’eau de l’Europe”. Cette eau douce est vitale, non seulement pour les huit pays alpins, mais également pour une grande partie de l’Europe continentale, alimentant des fleuves tels que le Danube, le Rhin, le Pô et le Rhône. En hiver, l’eau est recueillie et accumulée sous forme de neige et de glace dans les glaciers, les lacs, les nappes phréatiques et le sol des Alpes. Elle est ensuite libérée progressivement lors de la fonte des glaces et de la neige du printemps à l’automne. L’eau est ainsi disponible à un moment où l’offre estivale diminue dans les plaines alors que la demande est maximale. Les interactions fragiles qui sous-tendent ce phénomène ancestral d’accumulation et d’écoulement sont désormais menacées par le changement climatique qui risque de modifier radicalement le “cycle de l’eau” dans les Alpes. Le bouleversement des régimes de précipitations et d’enneigement ainsi que des stocks de glace devrait modifier la manière dont l’eau est transportée, entraînant des sécheresses plus fréquentes en été, une intensification des inondations et des glissements de terrain en hiver et une plus grande instabilité de l’approvisionnement en eau tout au long de l’année. La qualité de l’eau s’en trouvera également affectée. Toute dégradation pourra avoir une influence sur la qualité et la quantité d’eau fournie à des dizaines de millions d’Européens.

Impacts du changement climatique

Sécheresses, inondations, changement du cycle de l’eau

Selon la Commission européenne, les sécheresses se sont considérablement accrues au cours des trente dernières années dans les États membres, à la fois en nombre et en intensité. Le nombre de régions et de populations touchées a augmenté d’environ 20 % entre 1976 et 2006. Le sérieux épisode de 2003 a concerné plus de 100 millions de personnes et affecté un tiers du territoire européen. Au moins 11 % de la population connaît un problème de rareté de la ressource toute l’année et 23 % pendant les périodes estivales. Dans le même temps, les inondations sont devenues les catastrophes naturelles les plus courantes en Europe : leur occurrence est passée d’environ 6 par an dans les années 1980 à plus de 20 par an dans les années 2000. Sans mesure de protection de l’environnement, la situation pourrait considérablement s’aggraver.

En effet, l’eau s’écoule en torrents de la montagne le long de fortes pentes, avec un régime irrégulier et des crues subites et violentes. Un torrent comprend trois parties distinctes. Le bassin de réception où les eaux de ruissellement se rassemblent et arrachent les matériaux de charriage. Le chenal d’écoulement où transitent vers la vallée les eaux assemblées en amont. Et le cône de déjections où se déposent les matériaux charriés par le torrent lorsqu’il atteint les pentes plus douces du fond de vallée. La violence d’érosion dépend de trois facteurs. La nature géologique du sol, composé de roches plus ou moins dures, offre des produits de désagrégation plus ou moins importants. Le climat induit des orages violents, l’alternance gel, dégel, la fonte de la neige au printemps, parfois fortement accélérée par l’effet du foehn, et il engendre de brusques variations de débit. Si la forêt permet de réduire ces effets destructeurs, le déboisement à l’inverse provoque la reprise ou l’accentuation de l’érosion. En particulier l’activité humaine peut augmenter le caractère torrentueux par la déforestation et le surpâturage, ainsi que par l’imperméabilisation des sols.

Vers une renaturation des cours d’eau et de leur bassin versant ?

En France, la GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) a été créée pour trouver des solutions fondées sur la nature afin d’allier la prévention des inondations à la gestion intégrée des milieux aquatiques. Ces institutions préconisent la stabilisation des rives des torrents par l’installation d’une couverture végétale calée par les ouvrages. L’objectif à long terme vise la restauration de la végétation arborée qui assure une protection permanente contre l’érosion: les feuillages amortissent la force des eaux de pluie et les racines maintiennent les particules fines : argiles, petits graviers…

Voici des exemples d’actions possibles pour atténuer les effets néfastes au voisinage des cours d’eau:

- re-méandrer le cours d’eau et/ou le laisser divaguer pour dissiper son énergie ;

- laisser au cours d’eau la possibilité d’éroder ses berges dans les zones les moins vulnérables aux inondations ;

- aménager des zones d’expansion des crues, en utilisant notamment les zones humides rivulaires pour permettre au cours d’eau de déborder ;

- combiner génie civil et génie végétal au niveau des berges en utilisant parfois des ouvrages en bois (caissons végétalisés par exemple) et en veillant à ce que les ligneux et leurs grosses racines ne déstabilisent pas un éventuel ouvrage de protection proche (par exemple une digue en sommet de berge) ;

- planter les berges des cours d’eau pour limiter la vitesse du courant, les protéger et créer une trame verte ;

- végétaliser les versants du bassin pour réduire et ralentir le ruissellement ;

- végétaliser les lits des ravines érodées (cordons et garnissages sur seuils en bois, fascines, haies…) pour réduire l’apport de sédiments fins dans les rivières.

Cette démarche, très récente et encore peu mise en application, s’inspire d’études internationales effectuées par l’UNESCO sous l’appellation “Ecohydrology“.

Les services écosystémiques alpins

Pour revenir sur cette notion de “propreté” associée au paysage, un retour en arrière montre que les rapports que nous entretenons avec la forêt ont considérablement changé au cours du temps. Face aux catastrophes liées à l’érosion des terrains le long des cours d’eau, une prise de conscience s’est manifestée dès le Moyen Âge sur le rôle de la forêt pour la protection du sol et des sources. Mais il a fallu attendre le XIXe siècle, où la très forte croissance démographique humaine s’accompagnait d’un très important déboisement, pour que cette conscience donne naissance à une véritable réflexion et à l’élaboration d’une politique systématique de reforestation. Au cours du XXe siècle, un nouveau concept est apparu, celui de service écosystémique (ecosystem services).

L’impact du changement climatique sur les services écosystémiques alpins ne se limite pas à son effet sur l’alimentation en eau potable. À chaque fois que la température augmente de 1ºC, la limite des neiges s’élève d’environ 150 mètres, diminuant ipso facto la quantité de neige accumulée à plus basse altitude. Au cours du siècle dernier, les températures ont augmenté de 2 °C, soit le double de la moyenne mondiale, provoquant la fonte des glaciers alpins. Ils ont perdu environ la moitié de leur volume de glace depuis 1850 et leur retrait s’est fortement accéléré depuis le milieu des années 80. De plus, la limite des neiges s’élève et les régimes de précipitations (pluie, neige, grêle et grésil) évoluent également. De nombreux glaciers de petite ou moyenne taille devraient disparaître au cours des cinquante prochaines années. Selon les estimations, les régions où il neige actuellement seront de plus en plus soumises à des pluies hivernales, ce qui réduira le nombre de jours d’enneigement, modifiera la capacité des montagnes à recueillir et accumuler l’eau en hiver puis à la redistribuer pendant les mois plus chauds de l’été. Le ruissellement devrait donc augmenter en hiver et diminuer en été.

Près de la moitié des stations de ski en Suisse, voire plus en Allemagne, en Autriche et dans les Pyrénées, rencontreront à l’avenir des difficultés pour attirer les touristes et les amateurs de sports d’hiver. Des pénuries d’eau et des événements extrêmes plus fréquents, combinés à une demande en eau en constante augmentation (pour l’irrigation des terres ou l’afflux de touristes, par exemple), sont susceptibles d’altérer les services écosystémiques et de nuire aux secteurs économiques. Les réductions observées et prévues du permafrost devraient également intensifier le risque de catastrophes naturelles ainsi que les dégradations des équipements en haute altitude. Les ménages, l’agriculture, la production d’énergie, la sylviculture, le tourisme et la navigation fluviale en pâtiront tous. Cela pourrait exacerber les problèmes existants liés à l’eau et entraîner des conflits entre les consommateurs de la région alpine et d’ailleurs. Le sud de l’Europe, plus particulièrement, devrait connaître davantage de sécheresses.

L’eau et la forêt

Un article de l’ONF (Office national des forêts) décrit la relation entre l’eau et la forêt. Lorsqu’il pleut en forêt, 20 à 50% de la pluie est retenue par le feuillage des arbres. Plus que toute autre espèce végétale, les arbres modifient le cycle de l’eau en raison de leur développement foliaire important, de 3 à 10 m² par m² au sol, selon l’essence forestière, l’âge des peuplements et leur densité. C’est principalement la surface foliaire et la persistance du feuillage qui conditionnent l’interception de la pluie. Ainsi, un résineux retient plus de pluie qu’un feuillu, et un peuplement dense ou en pleine maturité intercepte plus de pluie qu’un peuplement peu dense ou très jeune. La forêt produit des sols capables de modifier le cheminement des eaux : la partie supérieure des sols forestiers est essentiellement formée de résidus organiques peu décomposés et peu structurés. Cette couche d’humus très filtrante possède une capacité de rétention d’eau importante. En outre, les racines vivantes constituent un réseau hydraulique privilégié, notamment pour la fraction des eaux écoulées le long du tronc. Les cavités qui demeurent après le pourrissement des racines forment un ensemble de galeries qui facilitent la circulation de l’eau dans le sol. Ainsi, la forêt peut ralentir et retenir jusqu’à 20% de l’écoulement des eaux.

Agro-pastoralisme et biodiversité

Sachant cela, je m’interroge sur la pertinence de maintenir artificiellement l’existence de prairies, par l’élevage local et la transhumance de troupeaux, y compris dans l’enceinte du parc “naturel”, alors que ces espaces ouverts ont tendance à se couvrir de buissons et de forêt. En effet, avec le réchauffement climatique, les espèces végétales se déplacent vers le nord et en altitude. Les espèces dites “pionnières” n’échappent pas à cette migration vers les sommets. Les plantes qui se sont adaptées au froid sont maintenant chassées de leur aire de répartition naturelle. Il se peut que, d’ici la fin du XXIe siècle, les espèces végétales européennes se soient déplacées de centaines de kilomètres vers le nord et que 60% des espèces végétales montagnardes soient menacées d’extinction. Ainsi, l’habitat des populations d’espèces animales les plus arctiques comme le lagopède et le tétras-lyre s’amenuisent. Est-il vraiment opportun de maintenir coûte que coûte cet habitat, alors qu’à terme les jours de ces animaux sont probablement comptés sur nos montagnes ? Ou bien ne conviendrait-il pas plutôt de réfléchir aux moyens d’améliorer la fonction de château d’eau de nos massifs, dans une conjoncture de perturbations météorologiques qui va aller en s’aggravant, l’adoucissement des hivers influant sur la taille des glaciers et la couverture neigeuse ?

Conservation des espèces et des milieux

Certes, ce n’est pas au parc national des Écrins d’en décider, lui dont la mission est “la conservation des espèces et des milieux”, ainsi qu’on peut le lire sur le cahier qu’il a publié sur les galliformes de montagne. Déjà, le grand-tétras a disparu des Alpes françaises depuis la fin des années 1990, en raison certes de la modification de nos pratiques, de la déprise agricole, de l’augmentation de la fréquentation humaine, mais aussi à cause du changement climatique… Toutes ces évolutions entraînent la diminution et le morcellement de l’espace nécessaire à des populations viables de galliformes. Elles soulignent aussi la nécessité de rechercher un équilibre entre les contraintes économiques et la préservation du patrimoine naturel. Résoudre cette confluence d’intérêts et de contradictions reste l’un des soucis du parc national des Écrins.

Anciennes et nouvelles occupations de la montagne

Les auteurs de ce cahier décrivent la façon dont nous avons pris possession de l’espace montagnard. “Pendant des siècles, pour étendre les surfaces de culture et de pâturage, les agriculteurs ont défriché les forêts d’altitude, augmentant sensiblement les milieux ouverts. Ces pratiques ont profité notamment au tétras-lyre et à la bartavelle. L’occupation de l’espace était forte, avec des cultures et des prairies de fauche à plus de 2000 mètres d’altitude qui offraient une faune riche en invertébrés, source de nourriture pour les jeunes tétras. Les alpages et les mélézins étaient parcourus par des troupeaux de petite taille, ce qui minimisait le risque de piétinement des nichées. Autrefois fauchées tardivement, les prairies de l’étage subalpin constituaient des zones tranquilles idéales pour l’élevage des jeunes tétras.

Elles sont aujourd’hui majoritairement pâturées et réduites à la portion congrue. De plus, l’arrivée précoce des troupeaux (fin juin ou début juillet) dans les zones de nidification, ainsi que les charges pastorales de plus en plus fortes, entraînent un dérangement et un piétinement de ces espaces qui peuvent occasionner un abandon des nids ou une destruction des couvées. L’abandon des zones de moyenne altitude autrefois pâturées aux inter-saisons se traduit aujourd’hui par le retour des landes en bas de versant, puis demain, par celui de la forêt. Depuis le milieu du XXe siècle, bien des milieux ouverts par l’homme se sont progressivement embroussaillés. Si cette évolution a été favorable à la gélinotte dans les Alpes du Sud, elle a été en revanche préjudiciable à la bartavelle dont l’étendue des zones d’hivernage s’est considérablement amenuisée, notamment dans les Alpes du Nord.

L’augmentation et la diversification des aménagements et des activités sportives liées à la montagne est un fait indéniable. Les départs de remontées mécaniques occupent depuis trois décennies les replats de forêts, espaces privilégiés des parades de tétras. Les câbles aériens qui traversent leur espace vital sont pour eux d’invisibles guillotines. Comme pour les zones d’élevage des jeunes au printemps, les nécessaires espaces de quiétude en période hivernale s’amenuisent : le ski hors piste mais aussi les passages répétés de randonneurs à skis ou en raquettes inquiètent lagopèdes et tétras. Les fuites occasionnées entament leurs précieuses réserves énergétiques et peuvent être préjudiciables à leur survie hivernale. La bartavelle, dont certains individus hivernent à proximité des crêtes de domaines skiables, subit aussi ces nuisances (mortalité dans les câbles).

Le pastoralisme alpin, une nécessité ?

Un réquisitoire contre le pastoralisme en montagne remet en question pas mal d’idées reçues, notamment sur le caractère écologique de ces pratiques. J’en extrais juste quelques fragments à titre informatif, mais j’invite le lecteur à lire l’intégralité du texte, fort intéressant car il met l’accent sur des non-dits. “En France, les éleveurs revendiquent l’usage pastoral d’un million et demi d’hectares en montagne (700 000 hectares dans les Alpes). Les camions y déposent chaque année un million d’animaux, principalement des moutons et moins de vaches : c’est la transhumance. L’auteur rappelle que, contrairement aux prairies de plaine ou de basse montagne, les pelouses alpines n’ont pas besoin d’être pâturées ou fauchées pour exister. Par contre, à de plus faibles altitudes, le maintien de l’herbe par la fauche ou le pâturage peuvent générer des paysages alternant ligneux et prairies, forts d’une biodiversité parfois riche. Longtemps, une part essentielle de la production ovine fut la laine et le fumier, utilisé comme engrais. Or, à la fin du XIXe siècle, l’ouverture économique des frontières fit s’effondrer la production de laine française et de nouveaux engrais remplacèrent le fumier. Pour survivre, l’élevage ovin se convertit en production de viande d’agneau. Cette activité a été économiquement viable pendant quelques décennies. Dans les années 1980, une nouvelle ouverture des frontières signa le début de la fin pour une production nationale peu concurrentielle. À nouveau moribonde, la filière fut alors placée sous perfusion d’aides publiques.”

Les grands herbivores sauvages très minoritaires

“Les parcs nationaux français sont dotés d’une réglementation parmi les plus strictes en France pour la protection des espaces naturels. Mais cela n’empêche pas ceux-ci d’accueillir plus d’animaux d’élevage que d’herbivores sauvages. Dans les Écrins et le Mercantour, les pelouses alpines des cœurs de parcs sont mises à disposition de plusieurs centaines de milliers de moutons chaque été. Cette biomasse animale est environ 5 à 10 fois supérieure à celle des chamois, bouquetins, cerfs, chevreuils et autres grands herbivores recensés dans ces espaces dits protégés. Le bétail laissé libre ou conduit par le pâtre en montagne bénéficie par définition de très vastes pâturages. Est-ce généralisable dans le modèle mondial actuel de consommation carnée ou laitière ? Assurément non, car les surfaces disponibles sont beaucoup trop faibles pour y faire paître les quantités pharaoniques d’animaux nécessaires à cette consommation. A moins que l’alimentation carnée ne devienne marginale, le pastoralisme lui-même restera marginal dans la production. C’est pourquoi le modèle pastoral n’est viable qu’en tant que petite annexe de l’élevage industriel, sauf à réduire drastiquement la consommation de viande jusqu’à son quasi-abandon… ce que ne prônent pas les éleveurs ! Le pastoralisme est aussi utile à la montagne que l’exploitation forestière à la forêt ou les marins-pêcheurs aux océans…”

Un changement de paradigme

C’est bien vrai, tous les indices concordent, le climat se réchauffe et la montagne est en train de perdre à grande vitesse sa faculté d’accumuler la neige et la glace l’hiver pour la restituer lors de la fonte estivale dans les cours d’eau. Cette évolution est inéluctable, il faut donc y faire face et trouver des solutions pour conserver à la montagne sa fonction de château d’eau de l’Europe en général, et de la région PACA (Provence – Alpes – Côte d’Azur) en particulier. Alors que depuis des siècles, pour ne pas dire des millénaires, nous nous évertuons à modifier notre environnement en abattant des forêts, détournant et régulant des cours d’eau, rasant et aplanissant les reliefs, modifiant la structure des sols et j’en passe, il va nous falloir changer de paradigme. Un échauffement terrestre de cette ampleur, qui progresse à une telle vitesse, sans que nous ayons une vision claire des conséquences à un horizon court de seulement quelques dizaines d’années, doit être affronté par des mesures d’envergure.

Quelles sont-elles ? A l’exemple de la Gemapi (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations), nous devrons réintroduire la nature sauvage en montagne et le long des cours d’eau, suivre et accompagner son évolution, laisser la forêt avec tout son cortège de plantes et d’animaux recoloniser les reliefs et gagner en altitude. Seule une forêt naturelle, ancienne, bien installée, saura nous préserver d’une érosion trop forte, pourra alimenter en profondeur les nappes phréatiques, atténuer les excès climatiques. Parallèlement, en nous inspirant du livre de Pierre Rabhi “Vers la sobriété heureuse“, nous devrons économiser l’eau dans toutes ses utilisations, l’énergie, l’agriculture, les activités de loisir (piscines, golfs, parcs aquatiques…) et autres, en nous concentrant en priorité sur le poste le plus important : l’irrigation des cultures. D’autres modes de production sont possibles, plus économes en eau et sans pesticides. L’ensemble de ces mesures ne pourra être que bénéfique à la nature sauvage et, par ricochet, à notre environnement et notre bien-être au quotidien.